Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации

Ностальгический символизм Николая Мамонтова

Ностальгический символизм Николая Мамонтова

«Я знаю, Джимми, Вы б хотели быть пиратом.

Но в наше время это невозможно».

(Александр Вертинский. «Джимми-пират», 1935)

Фигура омского художника Ника Мамонтова (1898-1964) выступает из забвения постепенно, в разных обличьях (хочется сказать, ролях), приводя в волнующее недоумение исследователей, заманивая их все дальше в лабиринты своей неясной судьбы и странного, всегда как бы «несвоевременного» искусства. При первом же взгляде на его картины и их датировки возникает чувство не предвосхищения или отставания, а именно несоответствия, как если бы речь шла о какой-то другой истории искусств, разворачивающейся в особом ритме. Этот сбой особенно заметен в работах 1940-60-х годов, не соотносимых ни с какими устоявшимися ориентирами: многослойная живопись с лессировками, тающими очертаниями, мрачноватым колоритом, при этом – примитивистская пластика, и наивно трактованный мифологический или сказочный сюжет – как если бы художник европейской культуры увлекся провинциальным фольклором. Эта живопись не обнаруживает родства ни с «тихим искусством», ни с нонконформизмом и уж тем более далека от соцреализма. Очевиден нетипичный художественный опыт, отрефлексированный в изоляции от современного ему советского искусства. Произведения именно этого периода попали в поле зрения автора статьи в 2008 году, они взывали к расследованию – откуда в послевоенном Саратове появился художник Мамонтов? Какие токи искусства ХХ века соединились в этих необычных картинах? Увлекало не только обаяние произведений само по себе, но и «возможность проследить филиацию идей больших направлений и стилей, их претворение и растворение в провинциальных художественных школах и деятельности малоизвестных художников»1. В случае Мамонтова, этим «большим направлением» был символизм. Соприкосновения Мамонтова с этим угасающим течением было опосредованным, но символистская нота в его работах разных периодов – знак причудливых трансформаций символизма не только в субъективном мировосприятии художника, но и на фоне

реальных процессов в искусстве России и Италии первой половины ХХ века. Куда бы ни забрасывала судьба Николая Мамонтова, он сближался с художниками и направлениями, близкими символизму. В юности (1917-1920) в Барнауле – с Еленой Коровай, в Омске (1919-1922) – с Иваном Шадром, в Туркестане (1923-1924) – с Даниилом Степановым, Александром Усто-Муминым и Алексеем Исуповым, в Италии рубежа 1920-1930-х годов – его, скорее всего, увлекал магический реализм.

Знакомство с работами художника из собраний Омского музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Омского государственного историко-краеведческого музея и частных коллекций Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга наметило логику развития художника, однако до полной ясности еще далеко. Благодаря сотрудникам омских музеев, исследующим произведения Мамонтова в архиве Худпрома, частной коллекции писателя А.С. Сорокина, а также воспоминаниям друзей юности художника, ранний этап его жизни (1918-1923) более или менее восстановлен исследователями. Но полнота знания недостижима и здесь, потому что сам художник не оставил письменных автобиографических свидетельств, а документальные источники крайне скудны.

До недавнего времени были необъяснимы высокий технический уровень и вполне определенные вкусовые предпочтения, обнаружившиеся у начинающего художника уже в 1919 году на занятиях в омской студии А.Н. Клементьева, отличавшие его, скажем, от Виктора Уфимцева, начинавшего свое художественное образование в студии одновременно с Мамонтовым, но с нуля.

Ириной Девятьяровой отмечалось неизбежное наличие в школьные годы Мамонтова какого-то образованного наставника, привившего ему, выходцу из крестьянской семьи, вкус к символистской поэзии, графике модерна, обучившего начальным художественным приемам2. Л.К. Богомолова3 предполагает, что первым, кто пробудил в будущем художнике интерес к искусству, мог быть Антоний Николаевич Маджи, учитель черчения и рисования во 2-м городском училище, потомок древнего рода венецианских дожей, переселившийся в Россию в середине XIX века. Антоний Николаевич, выросший в артистической семье, хорошо образованный, вполне мог выписывать журналы «Золотое руно», «Весы», «Сатирикон» с графикой А. Арапова, В. Милиоти, Н. Феофилактова, С. Лодыгина и показывать их

своим ученикам. Вероятно, от Маджи Николай Мамонтов впервые узнал и о б Италии, как земле обетованной всех художников. Л.К. Богомолова подвергает сомнению принятый некоторыми исследователями факт ученичества Мамонтова у Е. Коровай в 1917-18 годах, поскольку сама Елена Людвиговна была тогда начинающей художницей, только что окончившей Рисовальную школу Общества поощрения художеств в Петербурге. Богомолова убедительно показывает, что преподавателем Мамонтова в Барнауле был А.О. Никулин, выпускник Центрального училища технического рисования барона Штиглица, с 1917 года преподававшего в родном Барнауле. После пенсионерского путешествия по Европе (Австрия, Швейцария, Италия, Париж) и обучения в Академии Жюльена Андрей Осипович с 1907 по 1917 год преподавал в Боголюбовском рисовальном училище в Саратове, городе художников «Голубой Розы». Импрессионист, поклонник К. Писсаро, Э. Манэ, К. Коровина, Никулин был далек от символизма, но творчество саратовских художников несомненно входило в его кругозор. Работа Николая Мамонтова 1918 года «Русская сказка»4, изображающая дев-лебедей на берегу водоема, в духе Николая Милиоти, и графические работы, близкие «саратовскому Бердслею» С. Лодыгину, свидетельствует о его знакомстве со стилистикой и иконографией символизма, которым он был обязан, думается, А.О. Никулину.

Из воспоминаний Е. Коровай мы также знаем, что преподавать в студии она начала только в 1919 году, когда Мамонтов вернулся в Омск5. Известно, что он посещал студию Коровай во время второго приезда в Барнаул в 1920 году, но это не означает его ученичества. Елена Коровай и Ник Мамонтов (по кличке Том) были по-дружески увлечены друг другом. Коровай вспоминала: «Том был прирожденный авантюрист, – конечно, не в предосудительном смысле, а вы смысле “искатель приключений”»; и еще: «жаждущий приключений, чего-то совсем необыкновенного, способный на любой риск»6. Они рисовали друг друга (сохранились портреты 1917-18 гг.) и, возможно, общие постановки. Не без влияния Коровай Мамонтов начал писать натюрморты с зеркалами и куклами7. Кукла и маска становятся мотивом, и даже лейтмотивом, его творчества. Через художественную апроприацию амбивалентных предметов – живые/неживые, забавные/зловещие – Мамонтов искал свой язык в искусстве – не только образный, но и пластический. Кукла открыла ему выразительность примитива, маска дала ключ к символической интерпретации портрета.

К 1921 году относятся изображения неизвестной девушки, вероятно, первой жены художника: графические «Танец с куклой», «Танго», шаржи «Она – Я» и живописный «Портрет неизвестной в чёрном»8. В первой работе из перечисленных девушка-фавнесса танцует с обмякшей в ее объятиях огромной человекоподобной куклой, водя смычком по ее туловищу, «словно играя на струнах человеческой души»9. В «Танго» композиция повторяется, но теперь уже бледный Пьеро обнимает безучастную красотку, словно куклу. Возможно, эти графические листы – зарисовки сцен в ночных кабаре, но более вероятно – аллегории страданий художника, отождествляющего с куклой и себя – игрушку в девичьих руках – и свою возлюбленную, бездушную Коломбину.

Заметное сходство моделей «Шаржа» и «Портрета неизвестной в чёрном» и подпись под шаржем «Н. Мамонтова» позволяют идентифицировать даму на портрете как жену художника. Удлиненное, очень бледное лицо, маленький рот, напряженные узкие крылья носа, миндалевидные неподвижные глаза, высокая прическа из черных волос – тип роковой красавицы декаданса. Портрет написан в кобальтово-лиловых, «врубелевских» тонах, лицо-маска резко выделяется на темном фоне, словно вырезанное из бумаги. Сравнение с другим, видимо, написанным с натуры, живописным портретом этой же девушки и графическим шаржем показывает, что образ найден сознательно и точно: между реалистическим изображением и гротеском – лицо-знак, лицо– маска. Холодный взгляд модели не предвещает счастливого развития ее романа с художником. В конце 1921 года Николай Мамонтов написал Елене Коровай о разводе.

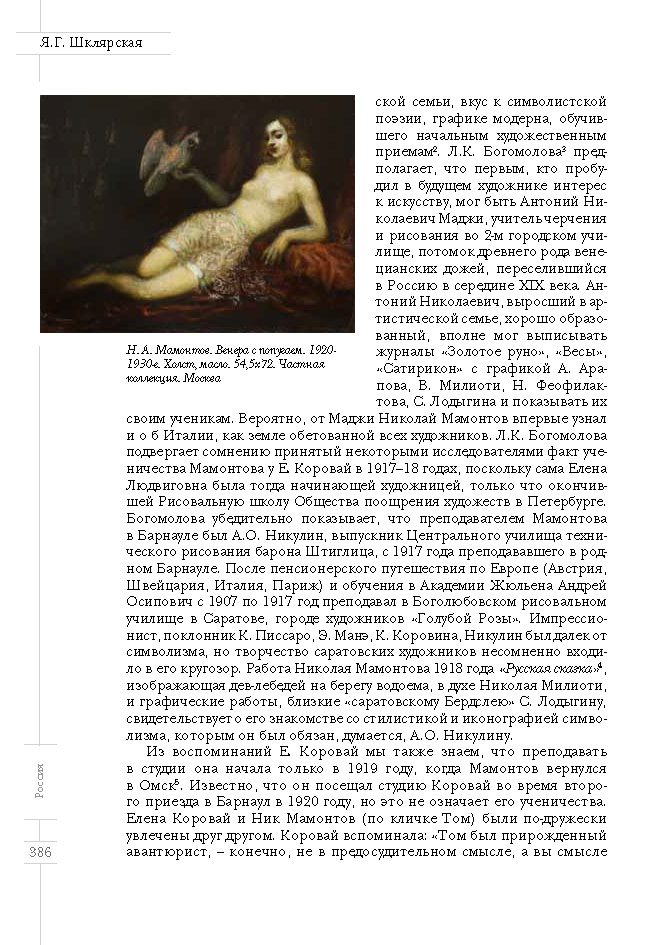

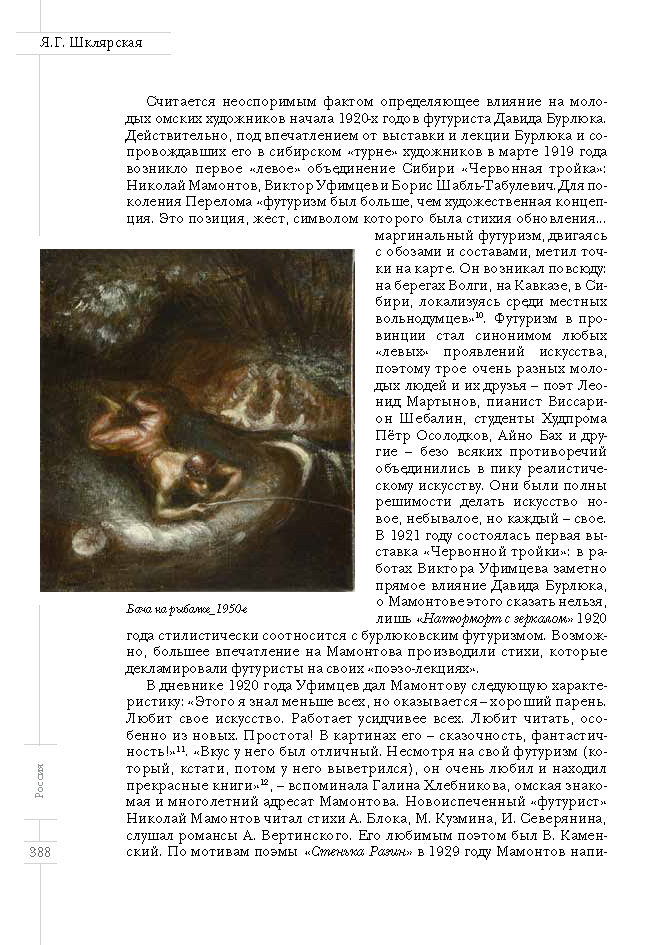

Считается неоспоримым фактом определяющее влияние на молодых омских художников начала 1920-х годов футуриста Давида Бурлюка. Действительно, под впечатлением от выставки и лекции Бурлюка и сопровождавших его в сибирском «турне» художников в марте 1919 года возникло первое «левое» объединение Сибири «Червонная тройка»: Николай Мамонтов, Виктор Уфимцев и Борис Шабль-Табулевич. Для поколения Перелома «футуризм был больше, чем художественная концепция. Это позиция, жест, символом которого была стихия обновления... маргинальный футуризм, двигаясь с обозами и составами, метил точки на карте. Он возникал повсюду: на берегах Волги, на Кавказе, в Сибири, локализуясь среди местных вольнодумцев»10. Футуризм в провинции стал синонимом любых «левых» проявлений искусства, поэтому трое очень разных молодых людей и их друзья – поэт Леонид Мартынов, пианист Виссарион Шебалин, студенты Худпрома Пётр Осолодков, Айно Бах и другие – безо всяких противоречий объединились в пику реалистическому искусству. Они были полны решимости делать искусство новое, небывалое, но каждый – свое. В 1921 году состоялась первая выставка «Червонной тройки»: в работах Виктора Уфимцева заметно прямое влияние Давида Бурлюка, о Мамонтове этого сказать нельзя, лишь «Натюрморт с зеркалом» 1920 года стилистически соотносится с бурлюковским футуризмом. Возможно, большее впечатление на Мамонтова производили стихи, которые декламировали футуристы на своих «поэзо-лекциях».

В дневнике 1920 года Уфимцев дал Мамонтову следующую характеристику: «Этого я знал меньше всех, но оказывается – хороший парень. Любит свое искусство. Работает усидчивее всех. Любит читать, особенно из новых. Простота! В картинах его – сказочность, фантастичность!»11. «Вкус у него был отличный. Несмотря на свой футуризм (который, кстати, потом у него выветрился), он очень любил и находил прекрасные книги»12, – вспоминала Галина Хлебникова, омская знакомая и многолетний адресат Мамонтова. Новоиспеченный «футурист» Николай Мамонтов читал стихи А. Блока, М. Кузмина, И. Северянина, слушал романсы А. Вертинского. Его любимым поэтом был В. Каменский. По мотивам поэмы «Стенька Разин» в 1929 году Мамонтов написал превосходную «парсуну»13, изображающую атамана и «Мейран, принца Аджара дочь». Если верить датировке, картина создана уже в Италии. Примитивистские поиски художника соединились с классической иконографией «Зевс и Фетида». В красной рубахе сидит «парень Ядреный, Дубовый, Осиновый», и льнет к нему гибкая, змеистая, будто уже и неживая Мейран с лицом той самой неизвестной с сине-лилового портрета 1921 года, только еще больше похожим на маску, с черными пустыми глазницами. Не разыгрывает ли художник все ту же любовную партию между живым человеком и кукольной красавицей?

Принимая во внимание дальнейшую судьбу Николая Мамонтова, мы рискуем предположить, что действительно глубокий след в ней оставили не молниеносные гастроли Д. Бурлюка, а близкие отношения с И. Шадром в 1919-1921 годах. В январе 1919 года, за два месяца до футуристических эскапад Бурлюка, Иван Шадр выступил с лекцией в «Центросибири»14. Сопровождая свой рассказ световыми картинами, Шадр изложил историю работы над колоссальным символистским проектом «Памятника мировому страданию», одобренным русской общественностью в 1916 году и не осуществлённым из-за революционных событий. Выступление имело большой резонанс. Поскольку Шадр появился в Омске в тот короткий период, когда город был «белой столицей», он получил заказ на памятник генералу Л. Корнилову, памятник освобождения Сибири и проект коронования адмирала Колчака в Москве. Шадр и Мамонтов могли познакомиться и встречаться в доме писателя Антона Сорокина, который держал своего рода «салон» для одаренных земляков и заезжих знаменитостей. Шадр хвалил работы Ника и советовал ему продолжить образование в Италии, где сам он стажировался в 1911 году по рекомендации Родена и Бурделя.

Власть в Омске вскоре захватили красные, и уже в марте 1920 года Николай Мамонтов ассистировал Шадру при работе над Памятником борцам революции (не сохранился). Это единственный известный случай, когда Мамонтов занимался скульптурой. Помимо продовольственных карточек, работа давала ему возможность попробовать свои силы в новом для себя виде искусства, а главное, учиться у европейски образованного и доброжелательного Ивана Шадра. Мысль о получении систематического художественного образования, похоже, не оставляла Ника. На исходе 1921 года он уехал в Москву поступать во ВХУТЕМАС. Но через несколько месяцев вернулся, потому что его, как уже сложившегося художника, в мастерские не приняли.

Подступавший голод заставил друзей-художников Мамонтова и Уфимцева устроиться на службу в Западно-Сибирский краевой музей, по заданию которого в июле 1923 года они оба отправились в Туркестан для сбора этнографического материала и зарисовок. Недолго пробыв в Ташкенте, они перебрались в Самарканд работать в «Самкомстарисе» – Комиссии по охране и реставрации памятников старины и искусства. Полдня они зарисовывали детали величавых руин, а потом писали вывески по заказу местных торговцев. Оба были настолько ошеломлены красками, музыкой, архитектурой старого Самарканда, что несколько месяцев не могли приняться за работу. До нас не дошло ни одного произведения Мамонтова, отражающего непосредственные впечатления этого периода, никаких попыток «отражения действительности». Забегая вперед, заметим, что наследие Мамонтова сохранилось довольно полно для художника такой непостоянной судьбы, при переездах всегда брал их с собой. Значит, самаркандских работ или не было, или он не считал их сколько-нибудь значимыми, чтобы хранить. Возникает догадка, что, несмотря на свою молодость, художник очарован только прошлым. Собственного «ушедшего», пока ещё краткого, ему было недостаточно, поэтому в Сибири он грезил декадансом, по пути в Туркестан и в Самарканде накапливал впечатления, только в Италии излившиеся чередой «восточных» сюжетов15.

Ко времени приезда Мамонтова и Уфимцева в Самарканд, «Самкомстарис» представлял собой компанию художников, занесённых сюда бурными событиями Гражданской войны. Руководил «Самкомстарисом» Даниил Степанов, в прошлом медальер Императорского монетного двора, страстный поклонник итальянского кватроченто, женатый на итальянке. С ним работал бывший ученик К. Малевича и политрук Красной Армии Александр Николаев (взявший псевдоним Усто-Мумин). Под влиянием Степанова он порвал с абстракционизмом и увлекся утонченной декоративностью иранской миниатюры. Не устоял перед ней и Алексей Исупов, ученик К. Коровина и А. Архипова. Все они были упоены экзотикой Востока, восхищались чужой культурой, в которую погрузились по воле обстоятельств. Это был скорее круг единомышленников, чем сотрудников. Произведения Д. Степанова, А. Исупова и А. Николаева самаркандских 1920-х годов (а Николаева – и позднее) – это продолжение восточной сюиты Павла Кузнецова, «Самаркандии» К. Петрова-Водкина. В них встречались, смешивались и преображались многовековые традиции – иконопись, восточная миниатюра, монументальная живопись ренессанса – с новыми течениями – символизмом, фовизмом, неопримитивизмом. Николая Мамонтова притягивала бесконечная глубина мирового культурного наследия, неиссякаемый источник, доступный посвященным, и он все чаще бывал в доме Даниила Степанова, где слышалась итальянская речь, и говорили о б отъезде в Италию. Весной 1924 года Ник женился на его дочери, и вскоре вся семья покинула Туркестан. Пожив недолго в Париже, летом 1925 года Степановы и Ник остановились в Орвието, потому что в этом городе жила и владела известным фотоателье семья Ромеа, жены Степанова, Армоли-Рафаэлли.

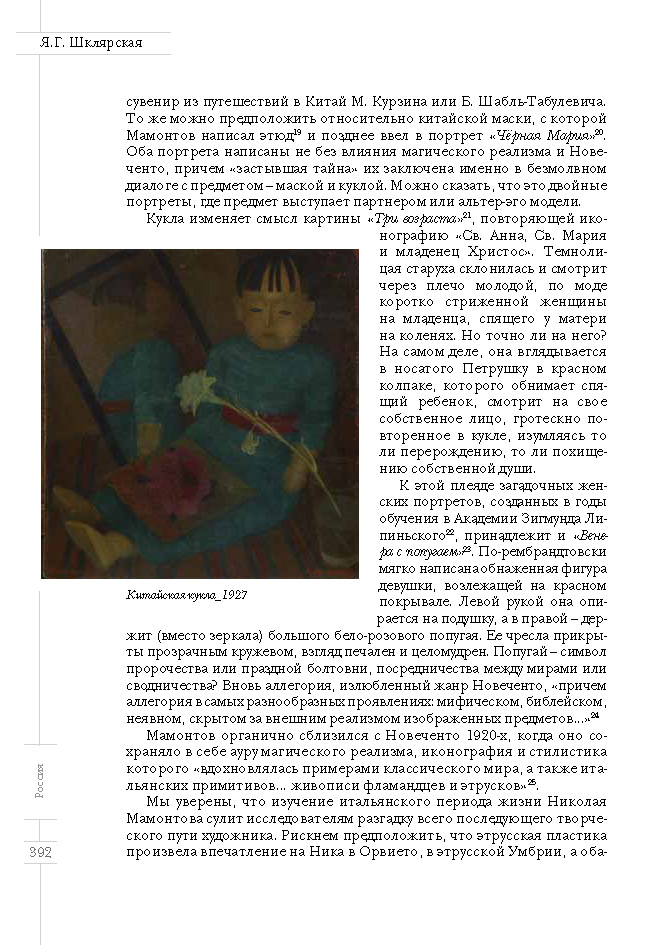

В письме А. Исупову от 5 ноября 1925 года Даниил Клавдиевич писал, что Ник принялся за работу и сделал интересную вещь. Может быть, речь идет о гротескном двойном портрете «У фотографа»?16 Нарядная пара в национальных костюмах замерла перед объективом, словно куклы на комоде. Нет, это не народные типажи, за внешней оболочкой нет ни характеров, ни прошлого, ни будущего – лишь миг перед объективом, и в нем – пронзительная невозвратность, пустота и безвременье кукольного существования, надежда, смешанная со страхом, что куклы оживут. Женская «маска» все та же – густо набеленное лицо, наведенный румянец, черные отверстия глазниц. Короткая черная челка делает ее похожей на китайскую или японскую куклу. Например, ту, которую видим в «Натюрморте с куклой»17 и в «Портрете неизвестной с японской куклой»18. Похоже, кукла привезена с собой из Сибири, возможно, была подарена Еленой Коровай, детство которой прошло в Харбине, а может быть, это сувенир из путешествий в Китай М. Курзина или Б. Шабль-Табулевича. То же можно предположить относительно китайской маски, с которой Мамонтов написал этюд19 и позднее ввел в портрет «Чёрная Мария»20. Оба портрета написаны не без влияния магического реализма и Новеченто, причем «застывшая тайна» их заключена именно в безмолвном диалоге с предметом – маской и куклой. Можно сказать, что это двойные портреты, где предмет выступает партнером или альтер-эго модели.

Кукла изменяет смысл картины «Три возраста»21, повторяющей иконографию «Св. Анна, Св. Мария и младенец Христос». Темнолицая старуха склонилась и смотрит через плечо молодой, по моде коротко стриженной женщины на младенца, спящего у матери на коленях. Но точно ли на него? На самом деле, она вглядывается в носатого Петрушку в красном колпаке, которого обнимает спящий ребенок, смотрит на свое собственное лицо, гротескно повторенное в кукле, изумляясь то ли перерождению, то ли похищению собственной души.

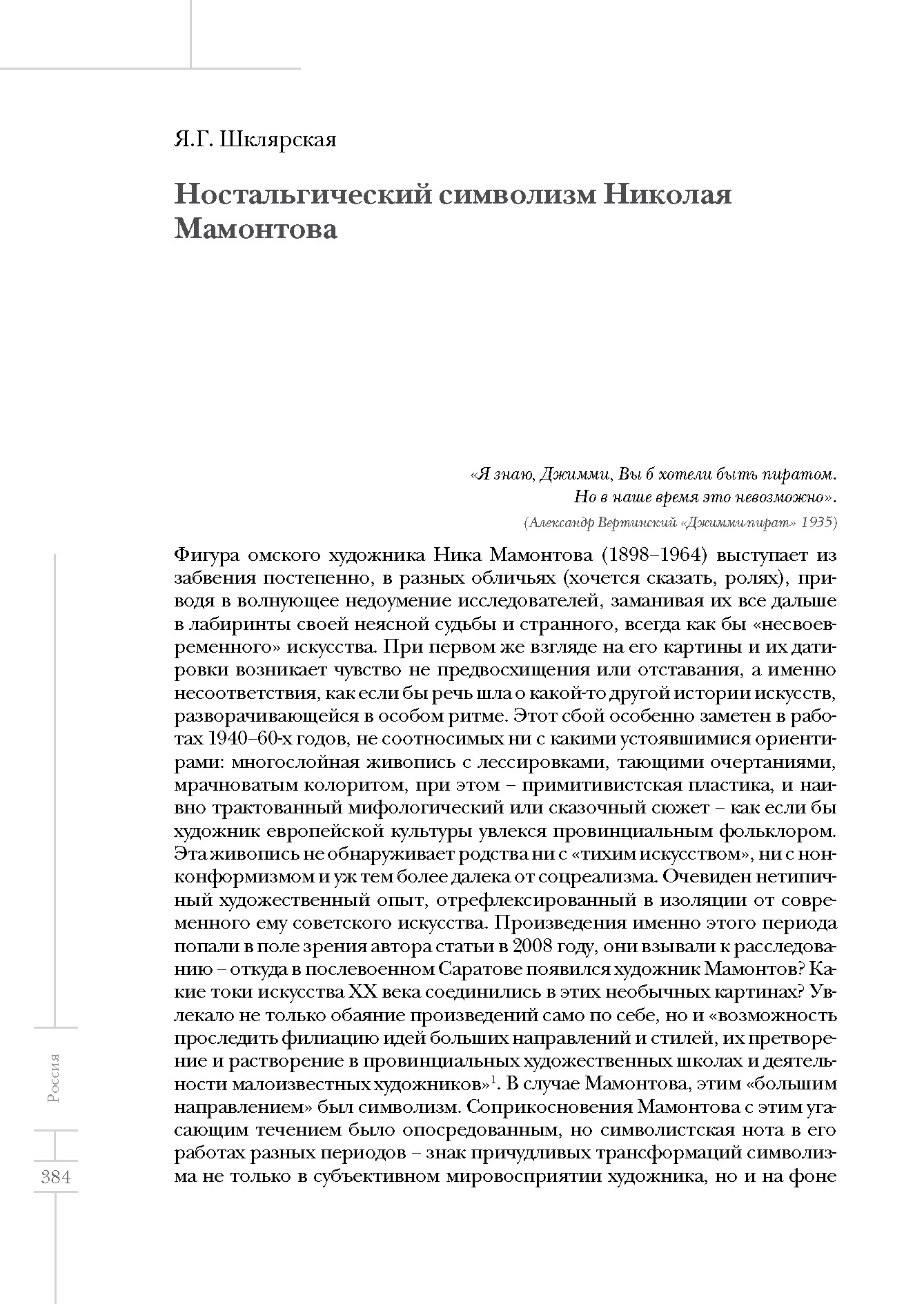

К этой плеяде загадочных женских портретов, созданных в годы обучения в Академии Зигмунда Липиньского22, принадлежит и «Венера с попугаем»23. По-рембрандтовски мягко написана обнаженная фигура девушки, возлежащей на красном покрывале. Левой рукой она опирается на подушку, а в правой – держит (вместо зеркала) большого бело-розового попугая. Ее чресла прикрыты прозрачным кружевом, взгляд печален и целомудрен. Попугай – символ пророчества или праздной болтовни, посредничества между мирами или сводничества? Вновь аллегория, излюбленный жанр Новеченто, «причем аллегория в самых разнообразных проявлениях: мифическом, библейском, неявном, скрытом за внешним реализмом изображенных предметов...»24

Мамонтов органично сблизился с Новеченто 1920-х, когда оно сохраняло в себе ауру магического реализма, иконография и стилистика которого «вдохновлялась примерами классического мира, а также итальянских примитивов... живописи фламандцев и этрусков»25.

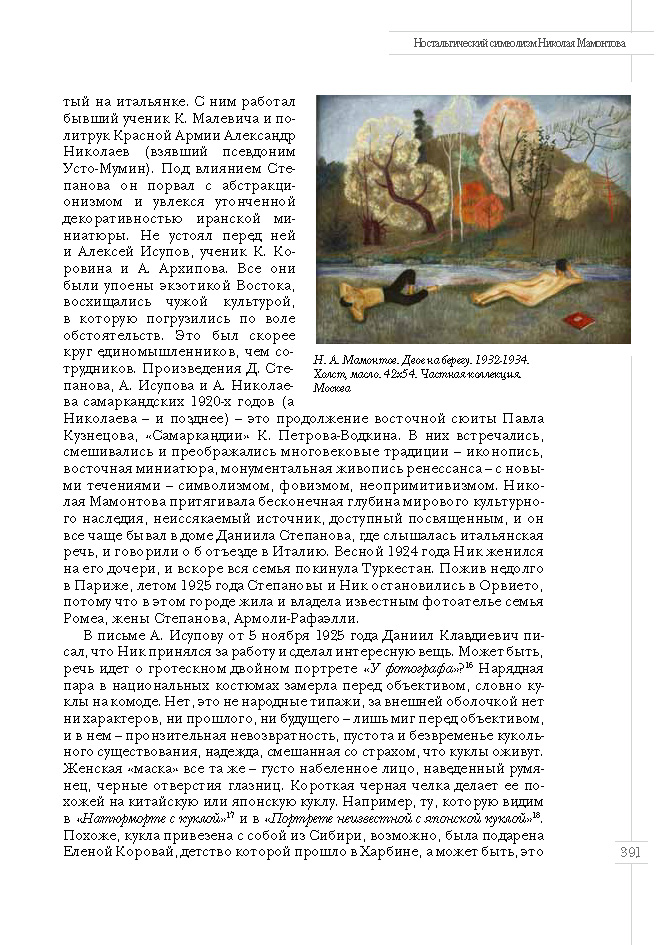

Мы уверены, что изучение итальянского периода жизни Николая Мамонтова сулит исследователям разгадку всего последующего творческого пути художника. Рискнем предположить, что этрусская пластика произвела впечатление на Ника в Орвието, в этрусской Умбрии, а обаяние итальянских примитивов он научился понимать благодаря своему зятю, реставратору Даниилу Клавдиевичу Степанову. Поездка в Северную Ливию – «итальянский Восток», впечатление от прибрежных ландшафтов Южной Италии и, возможно, сицилийского кукольного театра, участие в выставках объединения “Fiamma”, копирование в музеях Рима, сотрудничество с ВОКС – крайне интересные темы для исследования. Выдержав свойственную ему паузу, внутренне пережив итальянский опыт, Мамонтов до конца дней не мог исчерпать всех своих открытий. Обладая, по-видимому, превосходной зрительной и эмоциональной памятью, он мог писать картины по воспоминаниям годы спустя после того, как утрачивал связь с событием, местом или человеком. Например, в картине «Двое на берегу» начала 1930-х годов26 мы без труда узнаем эпизод из дневника В. Уфимцева от 14 августа 1923 года: «Далеко за городом на берегу речки наслаждаемся, кругом фруктовые деревья... Мы уже купались несколько раз, чувствуя себя или Робинзонами или гамсуновскими лейтенантами Гланами. Мы лежим голыми на мягкой, точно бухарский ковер, траве на самом берегу узенькой мутной речки... “В восторге новом горит душа”»27. «Восточный юноша», «Рыбак» и «Двое восточных юношей»28 1930-40-х годов – это самаркандские бачи – мальчики-танцоры в чайханах, герои Усто-Мумина, Степанова и Исупова. Но все стало иным, флер воспоминания преобразил оптику художника: и юноши-бачи, и сам Мамонтов с Уфимцевым существуют в его картинах как в капсулах времени, в вечности.

Подобно многим русским художникам, жившим заграницей, в 1930-е годы, Мамонтов, по собственной ли воле или по необходимости, вернулся в СССР. Поначалу он отправился в Омск, но не нашёл там прежних друзей: Леонид Мартынов был в вологодской ссылке, Уфимцев жил в Самарканде, Шабль-Табулевич – в Москве. Связь с друзьями так и не возобновилась, Ник исчезает из их жизни, его считают умершим в 1934 году. Мамонтов же в 1933 году уехал в Ленинград к младшей сестре Татьяне. Там проходила Всесоюзная ядерная конференция, на которой Мамонтов присутствовал в качестве художника. Известно, что с 1934 года он жил и работал в Москве в Музее политкаторжан, а также иллюстрировал детские книги. В апреле 1936 года Николай Мамонтов был арестован за «контрреволюционную агитацию пораженческого характера» и отправлен на принудительные работы. Практически неизвестной остается монументальная живопись Николая Мамонтова в строившихся тогда советских здравницах на Кавказе. Значительным явлением в искусстве 1930-40-х годов представляется его живописная серия на тему цирка. Последние 16 лет жизни (1948-1964) художника прошли в Саратове, колыбели второй волны русского символизма, куда он переехал к сестре Татьяне. До сих пор не предпринимались попытки анализа поздних произведений Н.А. Мамонтова в сопряжении с традициями саратовской школы. Символично само «возвращение» художника в город, где ему следовало бы родиться поколением раньше.

Границы статьи не позволяют нам затронуть эти и многие другие страницы творческой биографии художника, поэтому закончить нам хотелось бы произведением, упомянутым вначале, первым, увиденным автором – «Пигмалион и Галатея» 1960 года29. Этрусский профиль скульптора, улыбка куроса на его губах, застывшие, марионеточные позы обоих персонажей переводят миф из классического измерения в лоно народной культуры, по всей видимости, сицилийской Опера деи Пупи. В мифотворчестве Мамонтова это – апофеоз куклы, прекрасной и наконец-то оживающей.

1 Горячева Т.В. Мы называли себя новаторами... О раннем периоде творчества В. Уфимцева. Статья в каталоге выставки В. Уфимцева в ГТГ. – М., 2007.

2 Девятьярова И.Г. Николай Мамонтов. Очерк жизни и творчества художника. 1898-1964. – Омск, 1998. С. 6.

3 Сборник научных трудов ООМИ И им. М.А. Врубеля. Богомолова Л.К. Барнаульские страницы творчества Николая Мамонтова. – Омск, 2016. С. 63-81.

4 Н.А. Мамонтов «Русская сказка» (1918). Бумага, гуашь, граф. карандаш. 30,8х23,4. ОГИКМ

11494/28

5 Ройтенберг О.О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были... – М., 2004. С. 382.

6 Из письма И.Г. Коровай, И.Г. Девятьяровой от 31.01.1996. Архив И.Г. Девятьяровой.

7 Н.А. Мамонтов. «Натюрморт с зеркалом» (1920). Бумага, масло. 44х36. ОГИКМ. Инв. ОМК– 11494/84; Н.А. Мамонтов «Натюрморт с гномами» (1921). Холст, масло, бронзовая краска. 49х59. ОГИКМ. Инв. ОМК-11949/84

8 Н.А. Мамонтов «Танец с куклой» (1921). Бумага, гуашь, анилиновые чернила, граф. карандаш. 37,4х22. ООМИ И им. М.А. Врубеля Гс-1389; Н.А. Мамонтов «Танго» (1921). Бумага, тушь, гуашь. 17х16. ООМИ И им. М.А. Врубеля Гс-1422; Н.А. Мамонтов «Она – Я». «Шаржи» (1921). Бумага, коричневая тушь, цветная тушь, граф. карандаш. 19х26,5. ОГИКМ 11494/27; Н.А. Мамонтов «Портрет неизвестной в чёрном» (1921). Холст, масло. 56х46. ОГИКМ 11494/85.

9 Сборник научных трудов ООМИ И им. М.А. Врубеля. Богомолова Л.К. Барнаульские страницы биографии Николая Мамонтова. – Омск, 2016. С. 63-81.

10 Галеев И. Уфимцев и его дневники. Статья к кн.: Виктор Уфимцев. Архив. Дневники, фотографии, рисунки, коллажи, живопись. – М., 2009. С. 4.

11 Виктор Уфимцев. Архив. Дневники, фотографии, рисунки, коллажи, живопись. – М., 2009. С. 35.

12 Музей омских железнодорожников. 401/Д. 220. Письмо Г.А. Гирс (Хлебниковой) В.А. Шакуровой. Цит. по: Девятьярова И.Г. Очарованная даль Николая Мамонтова. Статья

в каталоге выставки Н.А. Мамонтова в ГТГ. – М., 2008. С. 14.

13 Н.А. Мамонтов «Стенька Разин» (1929). Фанера, масло. 60,5х59,8. ООМИ И им. М.А. Врубеля.

14 Девятьярова И.Г. Художественная жизнь Омска XIX – первой четверти ХХ века. – Омск, 2000. С. 30-31.

15 Н.А. Мамонтов «Декоративный мотив. Восток» (1927). Картон, масло. 47,5х46,4. ООМИ И им. М.А. Врубеля. Инв. Жс-1926; Н.А. Мамонтов «Мастера» (1929). Фанера, масло. 61х52. Частная коллекция. Саратов; Н.А. Мамонтов «Киргизы» (1929). Картон, масло. 35х35. Коллекция В.В. Лопатина. Саратов.

16 Н.А. Мамонтов «У фотографа» (1920-е). Холст, масло. 45х34. Частная коллекция. Милан.

17 Н.А. Мамонтов «Натюрморт с куклой» (1926). Фанера, масло. 36х36. Коллекция В. В. Лопатина. Саратов

18 Н.А. Мамонтов «Портрет неизвестной с японской куклой» (1927). Холст, масло. 81х95,5. Художественно-мемориальный музей К.С. Петрова-Водкина, г. Хвалынск, Саратовской обл. СГХМ ХХМ 11 (Ж-157)

19 Н.А. Мамонтов «Натюрморт с маской» (1920-е). Холст, масло. 36х50. Частная коллекция. Москва

20 Н.А. Мамонтов «Чёрная Мария» (1931). Фанера, масло. 74,5х56. Художественномемориальный музей К.С. Петрова-Водкина, г. Хвалынск, Саратовской обл. СГХМ ХХМ 10 (Ж-156)

21 Н.А. Мамонтов «Три возраста» (название условное). 1930 (?). Холст, масло. Ок. 70х50. Коллекция М.И. Протопоповой. С-Петербург.

22 С 1926 по 1930 год Н.А. Мамонтов обучался в Академии З. Липиньского в Риме. В архиве вдовы брата художника М.И. Протопоповой в С.-Петербурге сохранился сертификат,

в котором Липиньский дает Мамонтову превосходную характеристику.

23 Н.А. Мамонтов «Венера с попугаем» (1920-1930-е). Холст, масло. 54,5х72. Частная коллекция. Москва

24 Габриэлла Белли. От Футуризма до Абстракции: краткая история искусства Италии первой половины ХХ века // Статья в каталоге выставки «Футуризм. Новеченто. Абстракция. Итальянское искусство ХХ века». Эрмитаж. 2005. С. 25.

25 Там же.

26 Н.А. Мамонтов «Двое на берегу» (начало 1930-х). Холст, масло. 42х54. Частная коллекция. Москва

27 Виктор Уфимцев. Архив. Дневники, фотографии, рисунки, коллажи, живопись. – М., 2009. С. 57.

28 Н.А. Мамонтов «Восточный юноша». (1930-40?). Холст, масло. 33х32. Частная коллекция. Москва; Н.А. Мамонтов «Рыбак» (1930-40?). Холст, масло. 34х33. Частная коллекция. Москва; Н.А. Мамонтов «Двое восточных юношей» (середина 1940-х?). Холст, масло. 32,7х27. ООМИ И им. М.А. Врубеля. Инв. Жс-1945.

29 Н.А. Мамонтов «Пигмалион и Галатея» (1960). Холст, масло. 64,8х70. Частное собрание. Москва. Более ранний вариант – Н.А. Мамонтов «Пигмалион и Галатея». (1960). Холст, масло. 1955. 42х35,2. ООМИ И им. М.А. Врубеля. Инв. Ж-1912.

Я.Г. Шклярская

Символизм – новые ракурсы. Колл. тр. / Сост. и отв. ред. И.Е. Светлов. – Москва : Межинститутская группа «Европейский символизм и модерн» – Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017.