Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации

Валентин Михайлович Юстицкий

Биография

Юстицкий Валентин Михайлович

07(20).04.1892, Санкт-Петербург – 26.03.1951, Ростов-на-Дону

Учился в частной студии Я.С. Гольдблата в Петербурге; в Вильно в школе живописи и рисования у академика И.П. Трутнева; в частной академии Бланшара в Париже (1913–1914).

Жил и работал в Москве (1915–1917); работал в Совете Костромского художественного общества (1917). В 1918 по направлению А.В. Луначарского приехал в Саратов. Преподавал в студии живописи и рисунка при Саратовском Пролеткульте (1918–1920); в Художественно-практическом институте (1920–1935, с 1921 – профессор живописи).

Один из организаторов ОХНИС (1920), театра «Арена Поэхма» (1921), «шумового оркестра футуристов» (1921). Оформлял спектакли саратовских театров: Лубка и Сатиры, Театра Эксцентрических представлений (ТЭП), драматического театра им. К. Маркса; академической студии МХАТ (1921–1923, Москва).

В 1936 переехал в Москву. Сотрудничал в издательстве «Academia», автор иллюстраций к роману Э. Золя «Деньги».

Репрессирован в 1937, приговорён к 10 годам лишения свободы, отбывал наказание в лагерях Карелии и Архангельской области. Освобождён в 1946. Жил в Саратове (1946–1951). Руководил студией художников-любителей при заводе «Комбайн».

Участник выставок (с 1916): МТХ (1916); салон «Единорог» (1916, Москва); «Магазин» (1916, Москва); «Северное общество художников» (1917, Кострома); групповых: 1919, 1920, 1922–1924, 1947 (Саратов), 1936 (Москва); «Презантисты» (1920, Саратов); выставка живописи и конструкций (1921, Саратов); АХРР (1925, Москва); «4 искусства»: 1926, 1929 (Москва), 1928 (Ленинград); группа «13» (1929, Москва); городских: 1923, 1948 (Саратов); зарубежных: 1929 (Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Детройт), 1930 (Лондон, Кембридж, Оксфорд), 1931 (Йоханнесбург).

Персональные выставки: 1923, 1984, 1992, 2003 (Саратов).

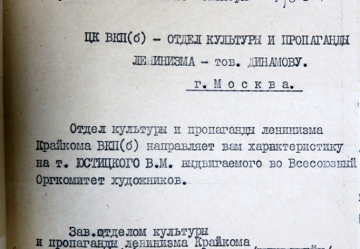

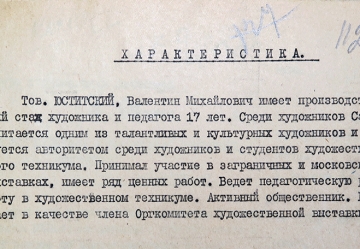

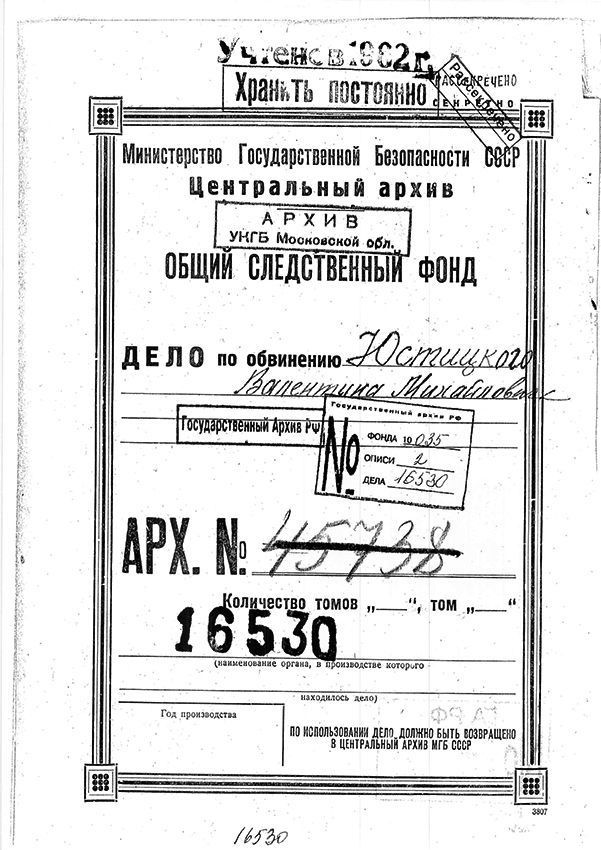

Дело

Л.д. 8.

Показание обвиняемого (свидетеля)

Юстицкого Валентина Михайловича 7 мая 1937 г.

Вопрос: Следствие располагает уличающими данными в отношении Вас о том, что вы находясь в общественном месте, вели контрреволюционную троцкистскую агитацию. Дайте показания по существу?

Ответ: Будучи находясь в общественном месте, я никакой контрреволюционной троцкистской агитации не вел.

Вопрос: Вы, показываете неправду. Следствие настаивает на даче правдивых показаний?

Ответ: Вторично показываю, что, я, контрреволюционных взглядов не высказывал.

Вопрос: Вам зачитывается выдержка из показания свидетеля. Признаете ли Вы это?

Ответ: С показаниями свидетеля я, не согласен.

Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан в чем и расписуюсь. Юстицкий

Допросил Опер. Уполномоч. <Трофимов?>

Л.д. 10.

Показание обвиняемого (свидетеля)

Юстицкого Валентина Михайловича 22 мая 1937 г.

Вопрос: Признаете ли Вы себя виновным в предъявленном обвинении?

Ответ: В предъявленном мне в обвинении виновным себя не признаю.

Вопрос: Вы показываете неправду т-к все это подтвержено свидетельскими показаниями. Дайте показания по существу?

Ответ: Я, не имею права отказываться от правельности показаний свидетелей, но будучи находясь в общественном месте, был в нетрезвом состоянии.

Вопрос: Какую Вы цель приследовали вашего приезда из г. Каширы в гор. Москву?

Ответ: Цель приезда в гор. Москву, получить деньги за работу с Государственного литературного музея – и с издательства Академии. Другой никакой цели не было.

Протокол с моих слов записан правильно, мною прочитан в чем и расписуюсь. Юстицкий

Допросил Оперуполномоченный <Трофимов?>

Л.д. 13.

Показание обвиняемого (свидетеля)

Юстицкого Валентина Михайловича.

«___»___________193__г.

Вопрос: Вы признаете себя виновным в том, что находясь в общественном месте Вы вели контрреволюционные разговоры?

Ответ: Нет не признаю, так как находясь в общественном месте я к/р. разговоров не вел.

Вопрос: Вы говорите неправду. Свидетельскими показаниями установлено, что Вы находясь в общественном месте вели к/р. разговоры?

Ответ: Я никогда и ни где не вел к/р. разговоров.

Вопрос: Вы вели клеветнические разговоры о якобы тяжелом положении рабочих и колхозников в Советском Союзе?

Ответ: Никаких клеветнических разговоров о якобы тяжелом положении рабочих и колхозников в Советском Союзе я не вел.

Вопрос: В своих разговорах по политическим вопросам, Вы что-нибудь говорили о Троцком?

Ответ: Фигура Троцкого меня вообще не интересовала и разговора о нем я никогда не вел.

Вопрос: Вы говорите неправду. Известно, что в своих разговорах Вы восхваляли врага народа Троцкого?

Ответ: Я никогда не восхвалял врага народа Троцкого.

Вопрос: Вы вели клеветнические разговоры о наших руководителях ВКП/б/?

Ответ: Никаких клеветнических разговоров о наших руководителях ВКП/б/ я никогда не вел.

Вопрос: Вы высказывали террористические настроения против руководителей ВКП/б/?

Ответ: Никаких террористических настроений против руководителей ВКП/б/ я никогда не высказывал.

Показания записаны с моих слов правильно и мной прочитаны. Юстицкий

Допросил оперуполном. Советского р/о Чулков

Л.д. 21-22.

«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАМ НАЧ УПРАВЛЕНИЯ НКВД МО

СТАРШИЙ МАЙОР ГОСУД БЕЗОПАСНОСТИ

/РАДЗИВИЛОВСКИЙ/

14 VI 1937 г. подпись

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По следственному делу № 4070 по обвинению ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича по ст. 58 п. 10 ч. I УК РСФСР

1937 г. Июня 7 дня. Я, Оперуполномоченный Советского Р/О УГБ УНКВД МО – Сержант Госуд Безопасности ЧУЛКОВ, рассмотрев следственное дело за № 4070 по обвинению ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича по ст. 58 ч. I п. 10 УК РСФСР

НАШЕЛ:

В Советское Р/О УГБ УНКВД МО поступили сведения о том, что ЮСТИЦКИЙ В.М. находясь в общественном месте среди окружающих вел к/р троцкистскую агитацию, высказывая при этом настроения террористического характера.

Произведенным по делу следствием УСТАНОВЛЕНО:

что ЮСТИЦКИЙ Валентин Михайлович, действительно находясь в общественном месте среди окружающих вел открытую к/р троцкистскую агитацию направленную против проводимых мероприятий ВКП/б/ и Советского Правительства.

Юстицкий в своих к/р высказываниях восхвалял врага народа Троцкого пытаясь при этом дискредитировать руководителей ВКП/б/ и Советского Правительства, высказывая настроение террористического характера против т. Сталина.

Обвиняемый ЮСТИЦКИЙ В.М. будучи допрошен виновным себя не признал, но достаточно изобличается в ведении к/р агитации показаниями свидетелей:

1. АПРАКСИНЫМ Е.К. /л.д. 13-14/

2. ГОЛОВАНОВЫМ В.Н. /л.д. 15-16/

3. ТОМИНЫМ С.К. /л.д. 17-18/

и одной очной ставкой со свидетелем:

1. ГОЛОВАНОВЫМ В.Н. /л.д. 19/

На основании вышеизложенного ОБВИНЯЕТСЯ:

ЮСТИЦКИЙ Валентин Михайлович 1892 г. ур. г. Ленинграда, б/п, русский, гр-н СССР, по профессии художник, постоянного места работы не имеет, образование высшее, не судим, женат, при ней 2-е детей, прожив. г. Кашира, Рыбацкая ул. д. 14 – в том, что находясь в общественном месте среди окружающих вел открытую к/р агитацию, в которой восхвалял врага народа Троцкого, пытаясь при этом дискредитировать руководителей ВКП/б/ и Советского Правительства, высказывая при этом настроение террористического характера, т.е. в преступлении предусмотренном ст. 58 п. 10 ч. I УК РСФСР

ПОСТАНОВИЛ:

Следственное Дело за № 4070 по обвинению ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича представить на рассмотрение спецколлегии Мосгорсуда с одновременным перечислением за ним обвиняемого.

Дело предварительно передать на санкцию прокурора г. Москвы.

СПРАВКА: Обвиняемый ЮСТИЦКИЙ Валентин Михайлович арестован 23/IV-37 г. и находится в Бутырской тюрьме.

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ – СЕРЖАНТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: подпись /ЧУЛКОВ/

«СОГЛАСЕН» НАЧ СОВЕТСКОГО Р/О УГБ УНКВД МО

ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД БЕЗОПАСНОСТИ: подпись /КОЗИН/

НАЧ 4-ГО ОТДЕЛА УГБ УНКВД МО

МАЙОР ГОСУД БЕЗОПАСНОСТИ: подпись /ЯКУБОВИЧ/

Л.д. 26.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1937 года июля 21 дня, Московский городской суд по спец. коллегии, в составе председательствующего тов. Иванова Т.А. и членов коллегии <Санникова?> и Прохорова при участии прокурора т. Куница, при секретаре Забелиной, в подготовительном заседании, рассмотрев дело по обвинению Юстицкого Валентина Михайловича по ст. 5810 ч. I УК

находя, что предварительным следствием по делу собрано достаточно улик для предания суду Юстицкого В.М. по ст. 5810 ч. I УК

определил: согласиться с обвинительным заключением о предании суду Юстицкого В.М. по ст. 5810 ч. I УК. Дело принять к своему производству и назначить к слушанию на 9/VII-37 г. <нрзб> 30 м. под председательством т. Иванова Т.А. без участия сторон при закрытых дверях.

В судебное заседание вызвать свидетелей согласно списка л.д. 23

Подсудимого содержать под стражей.

Председатель подпись

Члены коллегии подпись подпись

Л.д. 35.

Дело №СПК-1012/37 г. копия.

ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. –

1937 года 9-го августа, Специальная коллегия Московского городского суда в составе председательствующего – т. Н.Г. ВИНОГРАДОВА, членов коллегии – т.т. А.К. Аношечкина и И.В. Кузнецова, при секретаре – Киндякове, рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по обвинению –

ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича, 1892 года рождения, высшего образования, окончил в г. Париже академию, беспартийный, ранее не судившийся, семейный, имее на иждивении жену и двух несовершеннолетних детей. Уроженец гор. Ленинграда, последнее время проживал в гор. Кашира – Рыбацкая слобода, д. №4, по профессии художник. До ареста работал как художник по отдельным договорам, по социальному положению – служащий, происходит из семьи дворянина. Обвиняется в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 10 ч. I УК.

Предварительным и судебным следствием установлено, что обвиняемый Юстицкий Валентин Михайлович, являясь человеком антисоветски и враждебно-настроенным, 22-го апреля 1937 г., находясь в пивной на улице имени Красина в гор. Москве, в присутствии Толина С.К., Апраксина Е.К., Голованова В.Н. и других окружающих его граждан распространял антисоветские, клеветнические измышления, – о советском правительстве, о руководителях ВКП/б/, о положении колхозного крестьянства, восхвалял врагов народа – руководителей контрреволюционных организаций и высказывал свои антисоветские и враждебные настроения к существующему строю.

Допрошенный в качестве обвиняемого В.М. Юстицкий объяснил свои действия опьяненным состоянием.

Предъявленное обвинение Юстицкому В.М. суд считает доказанным показаниями свидетеля Толина С.К., данными им как на предварительном следствии, так и в судебном заседании и показаниями свидетелей Апраксина Е.К. и Голованова В.Н., данными ими в процессе предварительного следствия.

На основании вышеизложенного специальная коллегия Московского городского суда, руководствуясь ст. 319-320 УПК и ст. 58 п. 10 ч. 1 УК

ПРИГОВОРИЛА:

ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича подвергнуть лишению свободы сроком на ДЕСЯТЬ /10/ лет, с отбыванием в исправтрудлагерях, исчисляя ему срок наказания с 23-го апреля 1937 г.

На основании ст. 31 п. «а» УК – Юстицкого Валентина Михайловича лишить избирательных прав сроком на ПЯТЬ /5/ лет.

Меру пресечения к Юстицкому Валентину Михайловичу избрать содержание под стражей. –

Приговор окончательный, но может быть обжалован в специальную коллегию Верхсуда РСФСР в течение 72-х часов, считая с момента вручения копии приговора осужденному. –

П.п. Председательств: Виноградов

члены – Аношечкин и Кузнецов

верно секретарь: подпись

Л.д. 39.

5 экз СВ I/Х-37 КОПИЯ №37/10935

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

СПЕЦ. КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР

в составе: Председательствующего Торской

членов: Пурэ и Зайцева

Рассмотрев в заседании от 19/IX-37 г. в кассационном порядке по жалобе гр. ЮСТИЦКОГО В.М. на приговор СК Мосгорсуда от 9/8-37 г.

по делу ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича по ст. 58-10 чI УК л/св. на десять /10/ лет, с отбыванием в ИТЛ по ст. 31 аА-УК лишить его избират. прав. на пять /5/ лет.

Заслушав члена докладчика т. Торскую, СК Верхсуда ОПРЕДЕЛЯЕТ:

приговор суда оставить в силе, а к/жалобу без последствий.

Председатель – Торская Члены – Пурэ и Зайцев

Верно – Секретарь подпись

Л.д. 42.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1939 года декабря 2 дня. Пом. Прокурора гор. Москвы ОБРАЗЦОВ, рассмотрев по жалобе в порядке надзора дело по обвинению ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК,

нашел:

ЮСТИЦКИЙ Валентин Михайлович, 1893 года рождения, из дворян, с высшим образованием, не судим, состоял в ВКП/б/ в 1917-18 г. выбыл механически, осужден приговором Спецколлегии Мосгорсуда от 9 августа 1937 г. по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК к 10 годам лишения свободы с поражением в правах сроком на 5 лет.

Материалами дела установлено, что ЮСТИЦКИЙ будучи враждебно настроенным к советской власти 22-го апреля 1937 г. находясь в пивной на ул. Красина среди окружающих его граждан, распространял антисоветские, клеветнические измышления в отношении колхозного крестьянства, восхвалял врагов народа и всячески поносил существующий строй в СССР.Просьба в жалобе ЮСТИЦКОГО об опротестовании приговора, как якобы неправильного на том основании, что он был в сильной степени опьянения и был в бредовом состоянии – неосновательна и не может быть удовлетворена по примечанию к ст. 11 УК.

Учитывая, что к/р деятельность осужденного ЮСТИЦКОГО как на предварительном следствии, так и в судебном заседании доказана показаниями свидетелей АПРОСКИНА (л.д. 14), ГОЛОВАНОВА (л.д. 16, 17) и ТОЛИНА (л.д. 18, 32),

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении жалобы ЮСТИЦКОГО Валентина Михайловича в опротестовании приговора отказать, – о чем сообщить жалобщику. –

Пом. Прокурора г. Москвы

по спецделам – /Образцов/

СОГЛАСЕН: Зам. Нач-ка 1-го Спецотдела

Мосгорпрокуратуры – подпись /Сапожников/

Публикации

Письма В.М. Юстицкого

Письма В.М. Юстицкого из ГУЛАГа, где он провел долгие девять лет (1937-1946), впервые были опубликованы в 1989 году (Симонова А.Т. Выйти из неживой жизни// Волга. 1989. № 7).

Настоящая публикация расширена не только за счет писем к жене Зое Никитичне и дочерям, но и более полно воспроизводятся письма ученице и другу Галине Алексеевне Анисимовой. Собственноручно переписанными (в трех тетрадях), она передала их автору настоящего альбома.

Письма В. Юстицкого потрясают тем, что в невыносимо тяжелых лагерных условиях он размышлял о литературе, музыке, художниках, природе. В нем продолжает жить сильное творческое начало, которое помогло художнику выстоять. «Я не мыслю себя вне своего гуманистического воспитания. В этом основа моей жизни и мое представление о ней. Это помогает мне жить. Это помогает мне переносить все то, что я переношу совершенно незаслуженно в продолжение этих лет». В письмах есть все – и боль, и нечеловеческие страдания, и невыносимая тоска по близким и дорогим ему людям, любимой работе в искусстве, но, несмотря на это, несломленный дух, надежда и вера и огромные творческие замыслы: «В мыслях я остаюсь тем же «фантазером» и рисую себе жизнь в будущем диаметрально противоположной той, какой живу сейчас. Но этот оптимизм есть естественный оптимизм художника, и он, видимо, органически связан со мной и со всей моей деятельностью».

Письма выходят за пределы интимно-семейной переписки и дают основание надеяться, что эпистолярное наследие В. Юстицкого наравне с его живописью и графикой займут достойное место в русской художественной культуре.

З.Н. ЮСТИЦКОЙ

27 ноября 1937 г.

Лей-Губа

Дорогая Заюша! Я написал тебе письмо на прошлой неделе. Просил тебя кое-что прислать. О своем деле я тебе писал. Я судился в августе в Мосгорсуде в Спецколлегии по ст. 58, п. 10 и получил 10 лет лишения свободы, вначале мне было представлено чудовищное обвинение, а кончилось в общем пустяковыми фактами, но тем не менее срок огромен. Работаю лесорубом, сейчас ни о чем не думаю и никаких планов не имею. Писал в Верховный суд, ответа пока нет. Напиши тете Варе письмо, я ей лично не пишу, она будет потрясена. Сегодня я освобожден от работы по грыже, видимо скоро пойду на комиссию. Как ты живешь? Как дети? Как материальное положение, все это меня совершенно потрясает. Как Борис, ему нужно было бы жить с вами, а то остались одни женщины и девчонки[1]. У меня были большие заказы перед арестом, и я предполагал заработать большие деньги и лето провести вместе, но так предполагал, но так не получилось. Я не получил денег с Государственного Литературного музея за свои рисунки[2] к Маяковскому. Я посылал доверенность. С Академии за дополнительные рисунки тоже не получал денег, все откладывали. Мои рисунки последнего времени лежат у тети Вари в папке, там подготовительные работы к иллюстрациям Марселю Прусту «В поисках за утраченным временем».

Я в Карелии, местность совершенно изумительная, по краскам суровая красота, какой-то совершенно особенный колорит, нигде мной никогда не виденный. Здесь на свободе можно написать замечательные вещи, но об этом потом. У меня снова прилив жизнерадостности, я непроходимый оптимист – такова натура. Об искусстве потом, береги детей. В тюрьме много и обстоятельно читал, здесь не вижу книги, ты понимаешь, как это тяжело... Пришли, если есть время и возможность, махорки, рукавицы самые простые, мои носки охотничьи, если они целы, вообще кое-чего съестного, а главное пиши. У меня надежды на скорое освобождение, думаю, что дело пересмотрится. Целую детей, тебя – Валентин.

Г.А. АНИСИМОВОЙ

17 февраля 1938 г.

<...> Ты все время пишешь о том, как я живу? Коротко. Лес, опять лес и опять лес. Тяжелая, непосильная работа, нормы... Прихожу усталый и сплю до утра. Вообще, о моей жизни ты не можешь иметь представления, так как никакая фантазия тебе этого не дополнит. Ты пишешь, как художник, о красоте природы, но я ее не замечаю. Вообще же северная природа замечательно хороша своими серыми тонами, такими тонкими и изумительно мягкими. Природа сурова и скупа. Не знаю, какая здесь весна, но осень была очень хороша. Ты знаешь, что я давно собирался поехать на север и писать Северную сюиту, вещи, о которых я много думал, и какая же ирония судьбы! Ты пишешь, что письма мои бодры, в моих условиях потерять веру в лучшее, значит погибнуть. А это не шутка, когда из всего того, что думал создать и что глубоко ношу в себе, – не выполнена и десятая доля. Вообще, в моих переживаниях нет ничего неожиданного. Тюрьма наложила свой отпечаток, но там были книги, много книг и спокойная жизнь, здесь все диаметрально противоположно <...>. То, что ты работаешь, это меня радует. Тебе даны большие возможности. Наконец, в свое время я делился с тобой всем, касающимся искусства, и мне очень бы хотелось, чтобы ты работала не только по заказу, но и для себя.

25 февраля 1938 г.

<...> Работаю я сейчас на лесоповале. Тяжелая работа, нормы не по силам. Был у врача. Назначили на комиссию. Когда получу инвалидность, буду использован на менее тяжелых работах. (При освидетельствовании констатировали порок сердца и две грыжи. Мало радостного.) Любая специальность все же может найти применение, как-то – бухгалтер, счетовод, повар, сапожник, плотник и пр., но что делать с художником? Он применить себя не может, делать ему нечего. Мечтаю о любой работе, лишь бы с меньшей затратой физических сил. Невыполнение нормы отражается на питании. Сейчас нуждаюсь в сухарях, самых простых, махорке, сахаре. Прошу тебя, не задавайся многим – пришли пока самое необходимое <...>. Настроение притуплённое, иногда проскальзывает надежда на лучшее. Пиши больше, если можешь и есть время. Акварель пришли самую простую, можешь заменить даже цветными карандашами, резинку мягкую, карандаш негра, немного бумаги и нарежь ее мелкими размерами, бумагу самую простую, рисовальную. Интересно, выходили ли мои иллюстрации в свет? Если увидишь, то напиши свое мнение.

Северный лес с горами зимой чрезвычайно красив, особенно при вечернем освещении. Ночи совершенно феерические, с массой звезд и совершенно низким небом. Вообще, тона севера замечательно красивы по благородству цвета. Серые тона переливаются с изумрудными розовым, золотистым или отливают каким-то сферическим серебром <...>

2 марта 1938 г.

...Работаю я на лесоповале. Работа тяжелая, устаю, целый день в лесу, лес чудесен. В Карелии он особенно красив. Часто вспоминаю Сер. Алекс.[3], и какой смысл имеет его небольшое по количеству искусство. Вижу еженощно массу снов, в то время как на воле видел их очень редко. Сейчас вижу прямо сериями. Это какая-то жизнь во сне. Это какие-то сказочные поэмы. Если бы можно было их передать. (Неужели это только болезнь возбужденного мозга?) В душе предчувствие, что жизнь моя должна измениться в лучшую сторону. Какой-то кульминационный пункт моих страданий (а в страданиях смысл и радость бытия).

20 марта 1938 г.

<...> О себе писать почти нечего. Повторяю, что все так же и все то же. Дни похожи один на другой, текут с поразительной однообразностью – это полужизнь, где кажется, что частично похоронен и предметы теряют свою ощутимость. Ты знаешь, что я жил несколько эгоистической жизнью, я не жевал, а глотал жизнь. Делал я это с огромной быстротой и с какой-то особой жадностью. Сейчас наоборот, я мечтаю о покое и тишине. Я не могу сосредоточиться и разобраться в окружающем с той необходимой ясностью, как это мне нужно. Ты пишешь о работе по специальности, но ты знаешь или догадывалась когда-либо, что искусство не специальность, это что-то совсем иное. Я просто рисую больше для упражнения, рисую честно, почти академически, из боязни, чтобы совершенно не отвыкнуть. Просто по привычке.

<...> Краски и карандаши, которые ты мне прислала, – хватит надолго, если можно, пришли сухой туши и конечно бумаги. Бумагу пришли любую. Здесь я не делаю вещей, имеющих какую-нибудь художественную ценность. Просто для упражнения.

26 марта 1938 г.

<...> Сегодня первый день весны. Ты себе представить не можешь, как он прекрасен. Это мой любимый, с какой-то особенной мягкостью, легкий, моросящий дождик тихо и нежно ударяет по плохо вставленным переплетам. Через стекла запыленных окон виден совершенно особенный северный пейзаж. Это что-то от тонко малиновых до желтых, до серо-голубых тонов, контуры почти черные, с глухим серебристым отливом (как в крыльях молодых голубей). Горы и небо – все как бы покрыто вуалью нежной и печальной. Останавливает глаз только повислость нашей российской березы (она должна войти в композиции художника, она прекрасна и свята. Это какая-то мадонна Севера). В своих вещах я не понимал берез, у меня не находился язык для них. <...> Сейчас вечереет, писать трудно. Тени причудливо ложатся от лампы (насколько лучше для художников лампа, как она неожиданно дает совершенно новые эффекты в освещении). Отсюда все Рембрандты и Гальсы. Я не хотел писать тебе о живописи, но что-то внутренне толкает меня.

Уж очень я оторван от нее. Это длится долго и мучительно. Какие-то моменты переживания совершенно неповторимы – это тяжело. Я переживаю состояние какого-то космического бытия, когда вещи кажутся особенно четкими и значительными. Так хочется бросить все, забыть и хотя на минуту ощутить себя художником. Годы проходят, а сделано так мало <…>

19 апреля 1938 г.

...Писать о себе нечего. Все так однообразно и повторно... В общем живу несколько лучше, свыкся и впал в общую колею. Подобрал на дворе окатившуюся кошку. Приютил у себя. Живет она под кроватью. У нее трое котят (это общие наши любимцы). Вот несколько дней, как они стали смотреть. Вообще, их присутствие радостно, а ум и такт кошки прямо-таки поразительны. Она так умна и со мной сдержанно благородна (животное много дополняет в нашей жизни и особенно в моем положении)…

То, что ты работаешь по скульптуре, – это отлично. Лучше я не предполагал, это необходимо каждому художнику. Освоение формы пластической без скульптуры немыслимо. Я в свое время много работал по скульптуре и очень жалею, что, отдавшись живописи, как-то забросил ее. Возможно, что в ближайшее время займусь резьбой по дереву. Здесь нет липы, но можно, думаю, заменить каким-нибудь мягким деревом. Здесь береза в разрезах так красива, что я никогда не видел ничего ей равного. Один прораб сделал себе портсигар, причем красота натурального дерева осталась нетронутой. Вообще можно делать изумительные вещи из дерева, но этим опять-таки нужно заняться серьезно. Мое несчастье, что в мои годы требование к себе возрастает и не удовлетворяется пустяками. Рисую сейчас ежедневно, но как-то механически. На днях под утро видел перелет лебедей. Зрелище исключительное... Белые лебеди на фоне утреннего неба (голубоватое с зеленью, несколько погашенное по тону). Благодарю за поздравление ко дню рождения. Я его совсем забыл. Годы идут, и каждый час приближает к смерти, а сделано так мало, а данных было так много. И вся работа моя носит какой-то подготовительный характер к чему-то фундаментальному, а осуществить ее удастся ли? Мысли, нервы, глаза – все изнашивается и приводится временем в негодность, да и интерес может постепенно остыть, и появится та холодность в вещах, отчего они станут еще более непонимаемы...

26 апреля 1938 г.

...У меня, видимо, грипп или что-то в этом роде. Чувствую себя очень скверно. Позавчера совершенно не спал, температура, хандра и боль во всех суставах. Возможно, что это следствие Карельской затяжной весны. Ночи морозные, ясные, холодное утро и холодное солнце днем. Озера замерзшие, снега много. Принимаю аспирин и пр., но толку пока мало. Одним словом, очень нерадостное состояние. Личная, т. е. своя, жизнь, видимо, кончилась. Нет смысла и нет будущего. Все мрак и неясность. Живу из-за вас и любопытства. Думаю, что и это имеет свой предел. Никогда не предполагал, что так тяжело буду переносить заключение. Главное, безразличие тупое и всесущее. Мысли опять те же, что жизнь давно кончилась, и настойчивая мысль, что живу лишнее. Хочу думать, что это следствие этого состояния здоровья. Писал в Москву по делу, нет уверенности, да и какое дело? Вообще тяжело. От детей писем нет. Как живут? Можно только предполагать. Жаль детишек. Их жизнь не баловала, и этот их оптимизм когда-нибудь приведет их к той же трагической развязке, как и меня. Вчера читал Тургенева. Какая чистота и ясность! Запоем прочел «Асю», «Дневник лишнего человека», «Затишье». Нужен такой писатель. Я как-то просто читал в юности, а теперь с большим волнением. Часто приходят ко мне, просят нарисовать, главное, конечно, портрет. Но эти заказы суррогат и приближение к фото. Ничего, конечно, толкового сделать нельзя.

Я как-то нарисовал одному рисунок, сам уговорил его. Русское лицо, широкое и большое.

Превосходная черная борода. Вообще очень волосист, с маленькими, несколько раскосыми глазами. И представь себе, делал, как хотел для себя, и рисунок очень понравился ему, пришлось его подарить.

3 мая 1938 г.

<...> Мне так одиноко и тоскливо, что и передать трудно. Да и погода, как нарочно, особенная. Все эти дни дует северный ветер, снег и метели не проходят, холодно и особенно тоскливо. Вспоминаешь Россию, где весна и оживление, и все кажется такое далекое и мало реальное. Здесь какой-то особенный, завывающий ветер, мокрый снег и вертикали сосен. Все бело-серое и однообразное, да и моя жизнь, как ничто, вторит этому пейзажу.

Живу в новом доме, какое-то особое ощущение у меня всегда было к новому жилью, еще не освященному человеком. Есть что-то языческое в ощущениях от деревянных домов и что-то очень древнее. Весна здесь всегда поздняя, дни очень длинные – до 12 часов день, а скоро начнутся северные белые ночи, когда можно читать по ночам, а нервы в это время особенно обостряются. Сплю мало, приходится дежурить среди спящих людей. Масса мыслей: сотни, тысячи, миллионы разнообразных почти видений проходят в этом состоянии полудремоты. Днем не всегда имеешь возможность выспаться – отсюда и настроение – далеко до нормального и спокойного. Здоровье стало лучше, да о нем я меньше всего думаю. (Правда, в моем положении болеть трудно.) Иногда рисую нервно и торопливо – и всё лица. Такого разнообразия вряд ли я когда-либо имел. Бывают какие-то тяжелые и крепкие сны с массой сновидений, ах, если бы можно было их записывать!

Видишь все каким-то прекрасным и ясным. Жизнь во сне кажется прямо чем-то замечательным. Все как-то приподнято и воодушевлено. Это какой-то контраст с действительностью.

З.Н. ЮСТИЦКОЙ

15 мая 1938 г.

<...> Письмо, полученное от тебя, совершенно меня выбило из установленных мною мыслей, к этому прибавилась твоя фотокарточка. Боже! Как ты изменилась и как похудела, и вообще, у тебя такое страдание на лице, что я совершенно был потрясен. Это печать, которую наложила на тебя жизнь, и это мне было сразу же понятно. Эта фотография показала больше, чем письмо, и сказала мне многое, что меня так беспокоило. Я понимаю твое состояние, понимаю весь ужас твоего положения и ту безысходность, в которой очутилась ты. Родная моя! Возьми себя в руки, изгони из сердца и мозгов все, что мешает тебе жить, хотя бы ради детей, а это звучит хорошо, и тебе станет легче.

Но одновременно ты знаешь, что я плохой утешитель и что сам переживаю жестокую часть жизни.

Сейчас ночь, в бараке спят, я дежурю. По ночам вообще приходится мне не спать. Это очень утомительно, но что делать. Из окна льется серебристый свет светлой карельской ночи, ночь совершенно тихая, еле прерываемая перелетом ночных птиц, но эта поэзия не для нас! Вспомни, как ежегодно мы уезжали в глушь и как это замечательно действовало на нашу семью. Ты спрашиваешь, о чем я думаю и чем живу? Поверь, что я ничего не понимаю и живу в каком-то состоянии отупения, живу механически, и только иногда бывает состояние просветления и проблески чего-то лучшего, к чему не может не стремиться человек, но затем снова наступает черствая и сухая действительность. Я, который, казалось бы, мог вдохнуть жизнь и оптимизм в любой организм, сейчас, когда это так необходимо, не могу найти в себе ничего сколько-нибудь радостного, потому что в душе безысходная ночь. Страшная ночь, которая, кажется, не имеет конца. У меня последние годы были тяжелые предчувствия, и вот они нашли исход, отсюда моя трагедия. Как бы хотелось увидеть вас! Жизнь очень и очень непонятна, я ее ощущаю космически. Пиши мне больше, я сейчас живу только этим, это как-то меня сообщает с живой жизнью.

Г.А. АНИСИМОВОЙ

9 июня 1938 г.

...Посылки несколько оживили мою повседневность. Каждая вещь или даже обертка – все как-то напоминает живую жизнь, живых людей. Это имеет и плохую сторону, так как заставляет больно переживать, и хорошую, так как обобщает тебя с живым миром представлений. Позавчера рисовал один портрет на твоей тонкой бумаге. Для карандашей и особенно тушевальных она превосходна, но условие, нельзя делать ошибки и применять резинку. За это время я сделал целую массу рисунков голов, до такой степени разнообразных и характерных, что о лучшем выборе нельзя и мечтать. Сейчас рисую разные мелкие вещи, как-то: стебли трав, ветки деревьев, концы деревьев и вообще всякую запутанную мелочь. Это дает мне физическое наслаждение. И затем вводит в какое-то новое представление. Цветные карандаши заменили мне все, я им нашел применение и рисую в два-три тона через черный цвет. Это интересно и очень неожиданно. В отношении времени у меня сейчас не плохо, но только скверно со сном, его не хватает и это чувствительно. Эти дни стоит у нас хорошая погода, но холод не прекращается. Общий вид уже чисто летний: спокойные воды, редкий плеск воды на озере, утки сели на гнезда и только к ночи пролетают огромные черные вороны над сонным лесом. Здесь несказанно красивы мхи – это сплошные узоры из серо-коричневых, голубовато-серых и даже серо-черных массивов бархатистых и насыщенных – ступаешь по какому-то сказочному ковру. А особенно украшает пейзаж – это массивы серых, огромных камней. Они так небрежно разбросаны по несколько однообразному пейзажу. Но об этом писать долго, да и не это волнует меня. Самое положение и неясность лишает всякого твердого состояния духа. Не знаешь, что будет через час и куда будешь переброшен и, вообще, что будет с тобой. Какое-то душевное утомление и усталость. Хочется иногда лечь и не просыпаться.

Все, что произошло со мной, – нелепым клином внедрилось в мою и без того запутанную жизнь. Надеюсь мысленно, что все имеет свой конец и что все идет к лучшему. И в этом конце бесконечности нужно искать разумное утешение. Путь тяжелый и тернистый, но что делать?! Зато разнообразный. Я фатально верю, что нужно и предрешено снова жить и писать вещи, писать непрерывно. Я переполнен, я задыхаюсь под тяжестью тем и мыслей. Осуществить хотя 1/10 того, что гнездится в сознании. Как мало мною сделано из того, что нужно было, а сколько было заложено природой для этого. Это что-то чудовищное по запутанности и неясности...

ТАТЬЯНЕ ЮСТИЦКОЙ

26 июня 1938 г.

Дорогая Татьянка. Спасибо за письмо. Спешу тебе на него ответить. Ты напрасно огорчаешься за мое плохое настроение. Это так естественно в моем положении. Тебе многое, ангел мой, непонятно, но об этом потом. Самое приятное и отрадное это то, что у вас все благополучно, занятия кончились, учебный год прошел успешно. Ваша бодрость вселяет во мне радость, это укрепляет и освещает мою безрадостную жизнь тем светом, без чего немыслимо существование. Работаю я много на тяжелой физической работе. При моем здоровье и в мои годы мне крайне тяжело. Особенно мучительна грыжа, которая мешает работать и доставляет мне постоянные хлопоты, да к тому же и сердце не в порядке. Йод я не принимаю, лечиться негде и нечем, отсюда, возможно, и настроение. Работаю по десять и более часов в сутки, прихожу совершенно усталый и валюсь в постель, и так ежедневно.

Погода здесь особенная, ежедневные дожди, немного солнца, миллиарды мошек и комаров. Распухли руки и ноги, а также и лицо. Даже зима при всей суровости кажется здесь желаемой. Постепенно угасают надежды на лучшее, по-животному понимаешь жизнь ограниченно и тупо. Вот собственно все о себе. Вы мне казались такими неспособными бороться за жизнь, и это было с моей стороны ошибкой. Оказалось, что вы более жизнеспособны, чем я ожидал, я чувствую от этого облегчение. То, что у вас квартиранты культурные люди, это хорошо, сохраняйте добрососедские отношения с ними. Да, впрочем, вы такие добрые и славные девчонки, что к вам относиться нельзя плохо. Татьянка! У тебя теперь целый год впереди, подумай, где учиться дальше, не спеши с выбором вуза, учти, что самое ужасное – это работать не по тому делу, которое любишь, выбирай учебное заведение не из материальных выгод. Читай больше, помни, что литература заполнит тебе те пробелы, которые имеются у тебя в образовании. Приучайся читать классиков, у тебя есть время. Возьми древнюю и старую литературу и не только одну русскую. Если ты захочешь, я тебе напишу названия книг, которые необходимо прочитать или, вернее, изучить. Ты сама поймешь, что с каждой книгой ты будешь расти, и многое понимать, и по-другому смотреть на вещи. Не ограничивай себя только школьной литературой, бегло и наспех прочитанной. Возьми книги эпохи Возрождения до хотя бы XVII века, прочти не только их, но и о жизни их авторов. Прочитай о жизни великих людей, чем и как они жили, и тебе станет легко жить, и все мелочи, которыми живут многие, станут незначительными. Я тебя сознательно останавливаю до XVIII века, и тут нужно будет остановиться и особо изучить таких, как Дидро, Руссо, Вольтер и пр. Ты любила историю – это очень хорошо, ее знать нужно обязательно. Жаль, что я так далек от всего, о чем пишу тебе, что не могу дать систематический план, но, в общем, поговори с мамой, она кое в чем тебе поможет. По русской литературе ты читала много, как по девятнадцатому веку, так и последующую литературу, но это еще не основательно, нужно читать и второстепенных авторов. И вообще уметь находить ценное и значительное, тут нужно посоветоваться с опытными людьми, но нужно сохранять и свой вкус в выборе (без этого не будет интереса). У вас консерватории, ходи слушать серьезную музыку. Я тебя предостерегаю от того, что только кино и несколько драматических спектаклей, вот и все, этим ограничиваться страшно...

Г.А. АНИСИМОВОЙ

3 июля 1938 г.

<...> Живу на новой командировке. Условия значительно хуже, чем раньше. Все это время на общих работах, тяжелых, не по силам, ежедневная непроходимая усталость и... сон. Ничего не замечаю и не вижу. Сейчас, несмотря на так называемый легкий труд, не рассчитываю на какую-либо иную работу, т.к. большинство даже слабых брошены на общие работы. О моей жизни говорить нечего, она больше способна вызвать удивление со стороны, чем сколько-нибудь тронуть меня лично, до такой степени я безразличен и не существую.

Ни о каких рисунках и пр. не думаю, да и смешно об этом говорить в моем положении. Применять себя куда-либо до сих пор не могу. Моя специальность и вообще мои знания и опыт в условиях лагеря ничего не значат. Здесь не место искусству, изящной литературе, философии и пр. Даже стыдно внутренне самому за этот никому не нужный балласт. За свою жизнь я многое видел, но этой жизни не предполагал...

Казалось бы, все так естественно, воздух, вода, земля прекрасная и пахучая, лес, трава и камни... Кажется, что к этому и стремился и твое существование действительно, а на деле ничего этого не видишь и не замечаешь, до того отяжелен рассудок и распластаны мысли и чувства... Это не поэзия Милле с его любовью к природе. Это не Пюви де Шаванн со своими лесорубами... ни даже натурализм Шишкина. Это что-то особое. И на моем положении природы не существует. Состояние душевное постоянно плохое. Интересов и перспектив нет и, видимо, не может быть...

P.S. Половить рыбу не удалось. Даже снасти, которые ты прислала, и те отобрали. Не полагается <...>

22 июля 1938 г.

<...> Получил извещение о том, что мое заявление[4] направлено или уже находится в прокуратуре у Вышинского. Нужно ждать ответа. Может быть, что-нибудь и изменится с пересмотром дела. Я как-то на это очень надеялся, да и сейчас думаю и жду некоторого облегчения с этой стороны. Заявление я написал просто и искренно, указав на целый ряд допущенных неправильностей и неясностей, и уверен, что при внимательном отношении к моему заявлению – дело примет иной оборот.

Сейчас я далек от гаданий и смотрю на все иными глазами. Часто думаю о твоей жизни и о том, как она у тебя сложилась, как усложнена и какое-то роковое одиночество тебя преследует постоянно. Поверь мне, что это твоя первая половина жизни, а вторая обязательно будет иной. Тут есть какой-то закон. Работай больше и, главное, для себя, не губи своих недюжинных способностей, помни, что настоящих художников единицы и что маленький рисунок или еще что-либо могут и будут жить столетия, в то время как огромные полотна станут никому не нужными. Значит, все не в количестве, а в особом качестве вещи, в ее выношенности, в диапазоне автора, в его огромном внутреннем существе, горении. Наконец, искусство заменит тебе многое, а часто это и есть главный стимул настоящего художественного произведения. Пользуйся этим, пиши и рисуй больше. Ты освобождена от всего отвратительного, что есть в художниках: это слава, популярность, жадность к деньгам, значит, это все облегчит твою настоящую дорогу. А главное – вера в себя и вера в необходимость и обязательность служения искусству. Я был бы совершенно удовлетворен, если бы знал, что ты работаешь. Я лишен этого, но вспомни, сколько было в тебя вложено и как много ты понимаешь, и было бы преступлением ограничивать себя только какими-то договорными работами на заказчика <...>

ТАТЬЯНЕ ЮСТИЦКОЙ

август 1938 г.

...Если бы столько сил и нервов я потратил в любой области за эти полтора года, многое можно было бы сделать. Мне остается немного времени размышлять о превратностях судьбы, так как занят опять много не своим делом, а поэтому и соответствующее постоянное состояние духа, не знаешь, куда себя деть. Сейчас работаю на Кон. базе, ты это сразу не поймешь, постараюсь объяснить тебе. Это большая конюшня, много лошадей, а лошадей я люблю ужасно, ты знаешь. Ну, там конюхи, шорники и пр. Вот тут я работаю статистиком и нарядчиком. Постоянно с лошадьми, один запах их уже действует прекрасно на потрепанные нервы. Пожалуй, это единственная работа, которая что-то дает не уму, так сердцу. Лошадь – это замечательное животное. Нужно их близко знать, чтобы чувствовать прелесть присутствия этих больших и умных животных. Дни проходят за днями так же однообразно, как они проходили все это время. Одиночество, несмотря на внешнюю сутолоку, вот и все. О себе писать нечего, где-то присутствую в неком пространственном плане. Наступает осень, а за ней зима. Хочется подобно медведю лечь и проспать всю зиму, как вспомню прошлую, так жуть берет...

Г.А. АНИСИМОВОЙ

16 сентября 1938 г.

<...> Пишу тебе письмо из кабинки, где работаю, сейчас работаю маркировщиком (т. е. по сортировке леса). Ты и представить не можешь нашей жизни. Работаем много, все время на воздухе, работа до этих дней была тяжелая, так как работал на лошади простым возчиком. Сейчас, конечно, хотя и ответственнее, но легче.

У нас жизнь совершенно особая. Я только один раз слышал плач ребенка на Май-Губе, и он подействовал на меня сильно. Женщин у нас нет, и я их видел, не знаю когда. Отсюда, конечно, и та грубость взаимных отношений, которая царит здесь. Лагерь этот, видимо, строгого режима, т. к. присланные тобой 10 руб. и те не выдали. Вообще, здесь строго. Верру-Губу вспоминаю не без удовольствия – там было проще.

Погода стоит убийственная, ветры и дожди. Настолько сильные ветры, что валит огромные деревья. Очень бурная, как на картинах у Сальватора Розы. Темы блестящие <...>.

Если можно, пришли кое-что из жиров. У меня на почве органического изменения состава крови – все время какие-то нарывы – это мучительно.

18 сентября 1938 г.

<...> Живу я на новой командировке. Постепенно осваиваюсь. Беспокоит зима, а она постепенно приближается, новые заботы даже у меня. Холода стоят у нас сильные, все время ветры. Северные, пронизывающие. В лесу как-то беспокойно. Красота здешнего пейзажа трудно объяснима. Здесь горы, озера, леса.

Очень красивые утра и вечера, когда силуэты очень бурного пейзажа несколько смягчены общим колоритом, сдержанным серым. Небо чрезвычайно красиво в Карелии, и отражения в зеркалах озер просто замечательны по своей живописности. Осень в полном разгаре, стаи уток проносятся с озер, часто в лесу вспорхнет уже совершенно окрепший тетерев и сонно взлетит рябчик. Ягод и грибов бездна.

Клюква просто рассыпана по земле на мшистых массивах болот, количество ее неописуемо. Много брусники и самых разнообразных грибов. Лес какой-то девственный, очень красивый ковер мхов, с этой стороны я очень удовлетворен, что вижу этот пейзаж, он очень обогатил мое представление о Севере. Вообще, он очень своеобразный, жаль только, что нельзя его написать, условий для этого нет, а пейзаж замечательный <...>.

Работал я тут несколько дней возчиком, радостно было подходить к лошади, до чего прекрасны эти животные, и как они прекрасно чувствуют людей, которые их любят <...>.

24 сентября 1938 г.

...Сегодня прекрасный осенний день, и это так располагает к общению. День сегодня из всех дней тот самый серый, сухой и с легким ветерком. С утра шел мелкий дождик, нежный и теплый. Все тяжелые мысли за ночь сразу отошли (природа имеет какую-то особую живительную силу). Абрис деревьев здесь совершенно особый – ажур тончайших кружев из веток елей дает замечательное сочетание с серебристым фоном неба, несколько взлохмаченного ветром. Озера закрыты стеной деревьев. Когда смотришь с горы, озера капризно разбросаны на массиве леса. Днем видишь северную сову на верхушке сухостоя, дятлы черные и большие, таких я не встречал. Вообще птицы много, но она как-то вся разбросана. Скоро подымутся на перелет гуси, лебеди и утки. Ночи стали строгие и темные, встаю рано, с темнотой. Вообще нет определенных часов сна, отдыха, работы. Все перемешано.

Рисую редко или, верней, очень коротко. Лица, лица и еще раз лица. Какой-то конгломерат из лиц, разнообразных до невероятия. Я как-то рисовал одного грузина с такими чудесными глазами, каких я никогда не видел. С чертами лица ясными и простыми, с небольшой бородой, окаймляющей почти женское лицо. Он молод и грустен. Вот объект для иллюстраций к кавказским вещам. Я вспомнил Лермонтова, который так неудачно иллюстрирован. Кроме, конечно, гениального Врубеля. Если и схватываешь что-то – как-то на лету. Сходство я стал давать мгновенно. Но, к сожалению, почти всегда однообразная моделировка, вызванная однообразным освещением. Читать нечего, книг нет, да если и попадаются случайно, то все дрянь. А как хочется лежа посмаковать хорошую книгу. Помнишь Пруста «В поисках утраченного времени», какая жемчужная литература, хороша, откуда ни возьми. Попадался мне здесь томик Толстого, из его дневника. Потрясающе умен Толстой, даже страшно. Как будто видит все насквозь. Хорош, очень хорош. Вот видишь, как мало нужно видеть, а написать все же нашлось кое-что. Это бедность впечатлений, вот откуда такой смысл приобретают вещи. Ночью закрываю глаза, думаю. Мысли и образы с огромной быстротой проходят перед глазами. Много вспомнил того, что утонуло в памяти, а теперь с исключительной ясностью встало передо мной. Иногда запах какой-то специфический возвращает целую картину пережитого. Но все рассеянно, и нет возможности собрать хотя бы приблизительно.

В будущее не заглядываю, оно закрыто и темно. Только иногда какой-то свет мелькнет – и покажется, что ты снова станешь жить и выйдешь из неживой жизни.

Жизнь течет, все изменяется, появляется новое и исчезает старое, но что-то вечное, доброе никогда не исчезнет и огромной силой наполняет существо наше, и так радостно и значительно кажется все вокруг. Я уверен, что дело пересмотрят, что настанут лучшие времена и что все, что пережито так тяжело, уйдет в вечность, а все лучшее выявится с возрастающей силой <...>

ТАТЬЯНЕ ЮСТИЦКОЙ

12 октября 1938 г.

Дорогая Татьянка! О себе писать нечего. Я живу на новой командировке, о ней писал вам. Работаю по маркировке леса. Прихожу мокрый и усталый, вот и все... Осень у нас полная и, конечно, прекрасная, несмотря на дожди и ветры. С озер поднялась птица, по утрам часто видишь лебедей, тетерева летают целыми стаями, мхи усыпаны клюквой крупной, как вишня (такой я никогда не видел). Лес как-то обнажился, стал строже, горизонты стали мягкие и нежные. Часто по утрам с высокого холма, идя на работу, я наблюдаю совершенно исключительный по красоте пейзаж заливов и озер с игрушечными маленькими катерами, лодками и огромными плотами.

Жаль, что ты не знаешь французской живописи, они так напоминают простые и выразительные вещи Марке. Но по тону они значительно богаче. Живу сейчас несколько яснее и спокойнее, как-то ожился, отупел и мало о чем думаю. Прошло около двух лет, времени прошло много. За это время ребенок многое стал бы говорить, но в моем возрасте это как-то мало себя выявило. Стал я суше, безразличнее, без веры и надежд, поседел и вообще весь посерел, не люблю себя видеть даже в зеркало, не люблю свой голос и вообще себя. Те перспективы, что были раньше, разрушены и невозвратно ушли. Хочется всех вас видеть, думаю, что вы выросли и стали неузнаваемы.

Г.А. АНИСИМОВОЙ

3 января 1939 г.

<...> Я живу все время в лесу и стал совершенно лесным человеком. Ориентируюсь в нем как дома. Ухожу темнотой и темнотой возвращаюсь... Устаю очень, иногда еле доплетусь до лагеря, особенно если принимаю лес. Так напрыгаешься, что и сказать трудно (в мои годы это не так легко, но что делать!)...

Живу предчувствиями, снами и пр., живу замкнуто в себе. Таким я себя не знал... Это сделали из меня условия этих лет. Смотрю сейчас на лес, он в зимнем уборе удивительно красив и девственен, в нем свое величие и строгость, та строгость, какая бывает в готике и которая мне близка по своей концепции.

Итак, нужно заканчивать. Времени нет ни подумать, ни толково написать письмо. Все спешим куда-то, как будто людям неизвестна их конечная цель, к которой они приближаются каждый по-своему...

6 января 1939 г.

<...> Внутреннее состояние как-то спокойнее, и я стал более уравновешен. Жить иллюзиями не по годам. Жаль, что проходит время, проходит бесполезно и напрасно, и что оно невозвратимо, и каждый день приближает тебя к естественному концу. А сколько осталось жить, кто знает? Годы проходят, как текучие воды, прибавляя морщин и седин на голове, унося надежды, веру, иллюзии, чем живет молодой человек, и остается истинная, сухая действительность. Вот все, что могу сказать о себе. Радостного в этом мало, но что делать, зато реально.

Ответа от прокурора все еще нет, это хорошо. Значит, что-то делается. А если дело будет пересмотрено, то это равносильно освобождению, потому что фактически дела нет, я в этом совершенно уверен. Есть какое-то предчувствие, что в моей жизни будет скоро перемена в лучшую сторону и что полосе невезения должен настать конец. Так хочется проникнуть и заглянуть в неизвестное будущее <...>.

22 января 1939 г.

<...> Мое счастье и мое несчастье в том, что я сумел пронести через свои почти пятьдесят лет ту детскую, порывистую веру в лучшее человека. (А может быть, я и далекий от действительности человек!) Но в вечном движении мысли и чувства трудно дойти до понимания своих подлинных путей. Я не мыслю себя вне своего гуманистического воспитания. В этом основа моей жизни и мое представление о ней. Это помогает мне жить. Это помогает мне переносить все то, что я переношу совершенно незаслуженно в продолжение этих лет. Бывают состояния огромных душевных сдвигов, когда все кажется невыносимым и когда вся бессмысленность моего существования встает во весь рост, но одновременно в мозгу родится страшный интерес к подобному состоянию и какая-то необходимость в испытании страдания, без чего немыслим законченный человеческий образ <...>. Ко всякого рода лишениям я совершенно равнодушен: и желание вкусно поесть, и удобно лечь спать, и тепло одеться – все это потеряло для меня то значение, которое занимало у меня в живой жизни. С этой стороны я, конечно, изменился, но это несущественно. В мыслях я остаюсь тем же «фантазером» и рисую себе жизнь в будущем диаметрально противоположной той, какой живу сейчас. Но этот оптимизм есть естественный оптимизм художника, и он, видимо, органически связан со мной и со всей моей деятельностью <...>.

9 февраля 1939 г.

Сейчас я работаю в лесу, и так ежедневно. Жду приемки леса и, пользуясь свободным временем, решил написать тебе письмо. Вечером бываю очень усталым и совершенно не способен написать даже тебе, настолько я устаю. Ходить приходится много, да, кроме того, приемка в лесу очень обременительная. Снегу по уши, ползаешь по бревнам, как медведь, а при моей грыже это не только тяжело, но и опасно.

Приходишь домой мокрый и усталый до изнеможения, и, кроме сна, нет ничего в голове. С питанием у меня стало хуже. С жирами очень скверно, их нет. И нет витаминов. Отсюда много хлопот: если порежешь палец и натрешь ногу, то сразу образуются нарывы, и залечиваются очень длительно. Наш врач мне посоветовал пить рыбий жир, но где его достать? И написать тебе, чтобы ты мне прислала овощных консервов, главное томат-пюре, он недорого стоит, а очень необходим. Чеснок, который ты мне прислала, померз, и его пришлось выбросить, а он особенно нужен нам.

Сейчас сижу в лесу, падают редкие хлопья снега, все засыпано кругом! В эти дни большие снегопады. Лес очень красив в зимнем уборе, а зиму мы плохо пишем и плохо умеем понимать, в то время как тонально она особенно богата своими тонкими переходами. Отношения абрисов деревьев к небу исключительно красивы и гармоничны. Нет ни одного диссонирующего пятна. Все так законченно и гармонично. Я часами наблюдаю северную природу, она еще не отражена в искусстве, а в ней масса изумительных моментов.

Иногда так болит душа, когда видишь, как красавица елка падает бесшумно под пилой лесоруба. Ели здесь тонкие и высокие, нежные и торжественные, как невесты <...>.

От детей нет никаких сообщений, а во сне их видел плохо, будто бы мне прислали черные и искаженные фотографии. Был несколько дней в тяжелом состоянии под влиянием этого сна. Одиночество съедает совершенно. Ни общих интересов, ни мыслей ни с кем нет. Состояние вообще притуплённое <...>.

14 февраля 1939 г.

<...> Ты пишешь, что работаешь день и ночь. Это напрасно. Нужно беречь здоровье. Помни, что силы наши ограничены. Я считал свое здоровье непоколебимым, а теперь вижу, что и оно дает трещины. Сделай из этого соответствующий вывод для себя. То, что кое-кто говорит с тобой обидно, не обращай на это внимания и ставь себя выше всяких обывательских разговоров. Помни, что ты человек искусства и тебе жизнь понятна и ясна значительно глубже, чем любому из них.

Над копиями работай, раз они дают заработок (все же возишься с красками, а это много значит). Но обязательно работай и эти маленькие вещи, которые тебе предлагают. Пейзажи писать, это затруднительно. Нужно искать место. Ходить с этюдником, считаться с погодой и пр. Одним словом, все, что связано с пленэром, затруднительно. Я советую тебе другое. Пиши небольшие натюрморты, ты их делаешь хорошо. Для этого купи цветов, можно искусственных, небольшая драпировка и для н.м. (натюрморта. – А. С.) все. Вкус у тебя есть. Поставить сумеешь. Пиши скромно и тонко, как ты писала в институте <...>.

У меня какая-то особенность, когда я длительно не работаю по живописи, то после этого периода я пишу неожиданно лучше. И эти вещи были всегда наиболее ценными. Такими были мои молочницы, затем рыбаки и гуаши. Меня это всегда очень поражало и удивляло окружающих. Так как в творчестве ты очень напоминаешь меня, я думаю, что с тобой могут быть те же явления. Но помни, время идет, и нужно начинать работать свои вещи. Это оправдание всего нашего существования.

8 марта 1939 г.

<...> Разумом я понял и совершенно покойно переношу свою тяжесть, но сердце также неспокойно, как оно и было, и логика не успокоит сердца, в этом трагедия. Как хочется через все испытания перенести ясность мысли и то доброе начало к человеку, что было положено мною в начале моей сознательной жизни. Многое приобрел я здесь и многое утерял, но в целом я все тот же <...>.

Эти дни, когда я лежал в температуре и чувствовал обостренное нервное состояние – я видел поразительные сны. Это была несмолкаемая музыка, какой-то Бах (не точно), что-то церковное и торжественное. Я проникал в какие-то лучезарные пространства, поразительные по цвету. Лучи шли в разных направлениях то прямыми линиями, то спирально. Цвет был как бы иллюстрацией музыки. Вибрация цвета была поразительна, тонкая, еле уловимая, а при музыкальных подъемах все преображалось в какие-то ясные тона, почти торжественные, и только извилистые черные линии шли все время как некий лейтмотив. Это какая-то музыкальная, беспредметная живопись. Но она сферична и при ясности очертаний не имеет никаких точных границ. Все мгновенно переливается, все это очень кинетично. На утро я испытывал состояние чрезвычайно интересное, какую-то наполненность и даже удовлетворенность. Чувствовал себя приподнято. Описать этот сон точно я не имею возможности. Он грандиозен, это путешествие мысли, в общем, это какой-то космический сон, причем пространства грандиозны, все как-то безгранично и огромно. Но особенно интересно это сочетание цвета с музыкой. Нет сомнения, что будет когда-нибудь такое искусство. Такого цельного впечатления я никогда нигде не получал. Значит, где-то в извилинах мозга имеются зародыши соединения этих двух искусств в новый организм. В общем, то, что я написал, лишь слабая передача того, что я хотел описать. Там все гораздо значительнее. Интересно то, что я ночью просыпался, разговаривал и снова продолжал видеть этот сон <...>.

12 марта 1939 г.

<...> Жизнь течет, постоянно меняя свои кажущиеся твердыми очертания, и только доброе начало любви, как верный маяк, стоит на пути думающего человечества, способного понимать всю глубину человеческих переживаний, их страданий и их стремлений. Я особенно остро понимаю, какое значение в жизни будущего должно занять искусство, позволяющее нам любить и понимать какого-нибудь таитянского негра, нежно чувствовать природу и становиться внутренне все сдержаннее и добрее. Я часто вспоминаю истинные источники красоты, какими были по чистоте катакомбные изображения, антики, искусство ранней готики – до подлинного искусства французского импрессионизма. Чувства большого душевного накопления я получаю даже при воспоминании о них. Все это искусство было выстрадано человечеством на заре своей истории. Оттуда такое сильное впечатление и какое-то огромное содержание, о котором часто и не помышлял автор. Это было органически.

Эти дни я лежал больной. Я тебе писал, что у меня была какая-то опухоль на ноге. Это было мучительно. Сейчас все заживает, и я чувствую себя несравненно лучше. И вот как-то я совершенно случайно достал томик Тургенева. Я был в полном волнении, перечитывая вещи, которые я читал много раз: «Вешние воды». Эта повесть произвела на меня сильнейшее впечатление. Я ее читал как-то по-особенному, вникая в каждую строчку, возвращаясь и перечитывая некоторые места. Помимо подлинного искусства, вещь пронизана тончайшим пониманием жизни (любовная встреча утром описана гениально, т. е. она дает максимальную передачу мысли автора). О языке говорить не приходится (какой красивый русский язык!). Это был большой праздник!..

22 апреля 1939 г.

<...> Из глубоких каких-то источников моих душевных переживаний родится мысль о новой жизни для меня, жизни творческой, деятельной и разумной. Из какой-то физической, полуживой, животной жизни выступает какая-то необходимость в созидательной, осмысленной жизни. Душевное состояние стало яснее, и будущее уж не рисуется столь мрачным. Вера в справедливость, в доброе начало довлеет над всем моим сознанием. Отсюда и тот некоторый оптимизм, который как-то стал перебарывать мои темные и мрачные мысли и чувства. Пишу тебе письмо в лесу. Сегодня чудный весенний день, хотя много снегу и много (перед глазами панорама леса) массы стройных сосен и елей, низкое северное и голубое небо, ясное и чистое, какие-то глубокие, лиловые тени на земле и снегу, легкий ветерок качает вершины деревьев и родит мысли о значительности жизни.

На днях видел пару красавцев-лебедей, первых предвестников нашей весны, они пролетали над вечереющим лесом, над впадинами между гор, над темными горизонтами, и их белоснежное одеяние было чудесное на фоне темнеющего неба, а гортанный крик долго оставался в памяти

<...>

5 мая 1939 г.

<...> У нас совершенная зима. Второй день глубокий снегопад, вьюжит так, что скорее похоже на декабрь месяц, чем на май. Но мы к капризам нашей северной природы привыкли и смотрим на это привычными глазами.

Работаю я по специальности. Пишу картинки. Все это очень меня удивляет, так как давно забыл об этом думать. Буду писать довольно сложные вещи. Это очень облегчает мое состояние. Во всяком случае, появился некий интерес к жизни. Рисую часто и довольно много. Собственно, рисунок я никогда не покидал. И в области портрета я, пожалуй, не отстал, а, наоборот, подвинулся вперед <...>

29 мая 1939 г.

Проходят дни за днями, так что с трудом узнаешь наступающий день, однообразие поразительное и безмерное, временами кажется, что и жизни другой нет и что жить иначе невозможно. Прошлое завуалировалось, сжалось и только небольшое количество виданного и пережитого выпукло осталось в памяти. Детство и юность с ее массой мелочей, толкотни и безрассудства ярко и светло в памяти. Я часто думаю о том, что совершенно не зря ты так относишься к детям и так любишь и ценишь эту детскую непосредственность. Их мышление и их наивность граничат с гениальностью. Вот эти ощущения жизни и нужно сохранить. Без этого нет художника и нет того волнующего образа в искусстве, который вызван особым сохранением этого непонятного для взрослого чувства, а это чувство постепенно покидает нас, и мы одновременно теряем то, что одним разумом не заменишь. И природа этого чувства неповторима.

Сегодня я писал один пейзаж, и, когда я тронул зелень тонкую и нежную, выбивающуюся из-под сетки ветвей, на фоне светлого неба, я живо вспомнил то ощущение, которое я испытывал в детстве, когда просто воспринимаешь весну и когда в душу вливается та необъяснимая прелесть жизни, радость бытия, – я, конечно, без волнения не мог писать это место, и старик, киевский художник, сразу понял это, долго смотрел и хвалил его.

За окном идет мелкий, весенний дождик. Вид из окна стал еще печальнее. Серо-молочной дымкой покрылась поверхность воды озера, и прозрачно-серыми стали дали лесов у горизонта. Промчался вдали поезд, и на душе стало еще тоскливее и еще больнее... Свет пасмурный. В комнате полумрак, на душе сыро. Думаю о завтрашней работе. Буду заканчивать свой пейзаж. Пишу я сейчас иначе, чем писал последнее время. Поверхность вещи тонкая с маленькими загрузками красок. Крепко ищу правильного тона и правильных отношений. Не тороплюсь, так как спешить некуда, получая в этом не только духовное, но и чисто физическое наслаждение. И тем не менее вещи по цвету очень светлые и радостные. В Карелии есть замечательные места, совершенно особые по красоте. Их никто никогда не писал. Здесь совершенно особое небо, а вечерние зори нечто совершенно исключительное. Но описать их невозможно. Это преимущество Севера, так что, вспоминая наши закаты, последние кажутся просто открытками.

Пейзаж здесь строгий по настроению, величествен по содержанию и молчалив. Я знаю, что ты была бы в восторге, но об этом потом. Возможность работать дает силы и смысл – это самое главное.

7 сентября 1939 г.

<...> Написать хочется или просто в уме решить какую-то вещь. Жизнерадостную, ясную и какую-то счастливую... Свободную по живописи, с небом, деревьями, людьми, животными. Словом, что-то полнокровное. Но когда в своих маленьких этюдах подхожу к природе, она выходит грустная и тоскливая и даже лиричность утр и вечеров обращается в какую-то заунывную, животную жалость. А чаще всего бросаешь такой этюд незаконченным, и интерес к нему отпадает в самом процессе письма.

Таким образом, ты можешь представить себе мое состояние. Вообще же, я работаю ковры. Заканчиваю один, принимаюсь за другой. Все же это декоративное что-то и, конечно, интереснее копий с печатных репродукций.

Письмо твое с описанием посмертной выставки Ф.В. Белоусова[5] заставило меня многое вспомнить. Его незатейливую жизнь, несчастный брак, болезненную любовь к сыну и неудачную попытку стать художником. Много лет мы жили с ним рядом, оставаясь постоянно и неизменно чужими друг другу людьми. Но человеческое берет верх, и он становится понятным, и его жалко и жалко до боли... Это уже не первая смерть моих сверстников (хотя он был несколько старше меня). И каждая смерть напоминает мне о том, что и у меня она тоже не за горами...

7 октября 1939 г.

Волны бьются о берега. Стоит какой-то беспрерывный шум над водой. Кажется, что вот-вот и волна с грохотом прорвется и затопит берег. Массив воды тяжелый, чугунный и только местами, пробиваясь белой пеной, рассыпается мгновенно и беззвучно. Преображаясь, водное пространство становится совершенно особенным и неповторимым. Ветер с неописуемым озверением рвет все на пути. На переднем плане огромные камни, как изваяния каких-то допотопных животных, омываемых разбушевавшейся водой. Как здесь быстро меняется пейзаж. Еще час тому назад падал мелкий снег и была какая-то безразличная тишина и скучный пейзаж час тому назад становился героической симфонией, с огромным подъемом выполняемой невероятными музыкантами. Значит, нет ни красивых и некрасивых вещей, как в природе, так и в человеке. Значит, все зависит от момента. Безобразие может стать прекрасным и наоборот. Суровость нашей природы совершенно исключительная: кусок неба, вода, камни, одинокие деревья, вот постоянный лейтмотив для вещей. И наряду с этим бесконечное разнообразие и такие колористические возможности, что описать невозможно. Дни стали короткими, ночи длинные и нудные.

Я ставлю перед собой задачу во что бы то ни стало написать настоящую вещь, а может быть даже серию карельских мотивов. Это: озера, лес, туманы и небо, исключительное карельское небо. Пока пишу маленькие вещи, этюды с натуры. Для вещи, конечно, нужны фигуры и интересная по идее мысль. Это все, что занимает меня сейчас. Благодаря этим копиям и пр. я забросил поверхность вещей, это скверно, и я за это возьмусь и себя выправлю.

Да, кстати, работая столько времени, я не подозревал, что грунтовать нужно по-другому, чем мы это делаем. Об этом мне рассказал один иконописец. Они грунтуют холст не кистью, а плоской фанерной дощечкой, величиной с четверть метра и шириной с ладонь. Причем она должна быть овалообразная, это позволяет очень хорошо втирать грунт в холст. Конечно, дощечка должна быть идеально отшлифованная. Для временных работ ты кладешь вначале один клейстер по холсту, даешь ему высохнуть., а затем берешь любую охру или дешевые белила с примесью мела, все это жидко разбавляется олифой и покрывается этой дощечкой. Все это очень быстро сохнет, и в работе хорошо...

18 октября 1939 г.

<...> Меня сейчас трудно узнать, так как я стал значительно сдержаннее в живописи, а главное, здесь нет места моим постоянным экспериментальным работам в живописи. С другой стороны, это скверно, так как без этого будешь топтаться на месте...

Я должен написать много вещей. У меня скопилось столько мыслей. Я представляю себе вещи совершенно иными, чем я писал. Я думаю о каких-то органических вещах со сложной оркестровкой и очень-очень проработанных. Очень сложных по фактуре и цвету. Но, в сущности, они представляются мне ближе к монохромам, чем к хроматическим решениям. Но это все мечты...

27 октября 1939 г.

<...> Почему я так часто пишу тебе об искусстве? Это именно потому, что ни одна область деятельности человека не может заменить ему того состояния перевоплощения, и того особого перевоплощения, и того особого нагрева мысли и воображения, как искусство. И им нужно заниматься с той душевной чистотой, которая может быть только у человека глубоко страдающего, а следовательно – правильно чувствующего человека... Вот почему я так хочу, чтобы ты писала вещи для себя, вкладывая в них то ценное и цельное, что скапливается в минуты больших и настоящих человеческих переживаний. Это и будут настоящие вещи. И ценность их неизмерима обычными мерками профессиональных работников искусства.

У нас уже стоит зима. Побелел наш унылый пейзаж. И только мрачной, траурной лентой вьются свинцовые очертания озер, а по вечерам на фоне угасающего неба – одиноко пролетает черный ворон <...>.

5 ноября 1939 г.

<...> Безразличие и нескончаемое однообразие так внедрилось в мозг, душу и тело, что порой кажется, что иной жизни и нет. Стараюсь быть все же возможно уравновешенным, спокойным и не терять ту силу духа, без чего немыслима жизнь. Но и это не всегда удается, и бывают моменты очень тяжелых переживаний. Передо мной однотомник Пушкина. Второй день он перед моими глазами. Я бегло пересмотрел его и не могу читать. Может быть это очень хорошо, но сейчас это мне не нужно. Я ясно вижу много пустот, это меня раздражает. Хочется очень содержательной в духовном смысле слова вещи. Хочется книги, способной глубоко занять меня, что-то передумать, что-то понять...

14 ноября 1939 г.

<...> Хочу начать одну интересную работу по вечерам. Это иллюстрации к «Пиковой даме». Хочу ее сделать совершенно по-особенному, так как весь план этой вещи я пересмотрел, и эта вещь мне представилась совершенно по-иному. Образ Германа, старой графини, стиль эпохи, азарт смешивается с огромной страстностью Германа, а лейтмотив – это какой-то кошмар.

Я перечитал всего Пушкина. Это была единственная у меня книга. Я ее перечитал совершенно спокойно, не пережив ничего нового, и только одна вещь совершенно по-новому прозвучала – это «Пиковая дама»...

11 декабря 1939 г.

<...> Об одном хотел написать тебе, это вот что. Ты часто пишешь о какой-то неуверенности твоей в своих силах, в своей работе. Это нужно бросить, нужно по-взрослому подходить к вещам. Увереннее и тверже, тогда и твои вещи будут смотреться увереннее. Всякие колебания и неустойчивость, так свойственные нам, в нашем искусстве – губительны и не нужны. Живем мы один раз, и ни одна минута в нашей жизни неповторима. Нужно любить жизнь в любых формах, ибо во всем есть свой совершеннейший интерес. Художник должен быть внимательным и копить все, как скряга, собирая все кропотно и последовательно для своих вещей (творческих) <...>.

17 декабря 1939 г.

Эти дни все собирался написать тебе письмо и все откладывал. Заела такая невыносимая тоска и, вообще, на душе было тягостно. Но нужно держать себя в руках, нужно сохранить себя. Сейчас я работаю портреты с натуры и должен признаться тебе, что в этой области достиг многого. Такой работы у меня много и она меня все же занимает. Я пишу сразу красками, это удобнее. Если я так буду дальше работать, то могу придти к очень серьезным портретным решениям. Во всяком случае, я нащупываю что-то новое в этом жанре.

Здесь многим чуждо как раз то, чего я добиваюсь, так как везде ограничиваются только одним фотографическим или натуралистическим сходством. Но так как я стал достигать совершенного сходства, даже спорный подход становится приемлемым.

Я работаю над анатомией Дюваля, и советую тебе этим заняться. Вещь необходимая. Снова об одном: рисуй и рисуй. Ты себе представить не можешь, как это важно.

30 декабря 1939 г.

<...> Завтра встреча Нового года. Это озадачивает. Что принесет Новый год? Может, и он механически будет отсчитан в тяжелом списке последних лет. А может быть, он принесет мне необходимые облегчения и некоторую радость? Не хочется думать о том, что прожито. Хочется закрыться и мечтать о какой-то иной жизни. Почему я не старею в своих чувствах и переживаниях? Почему до сих пор юная порывистость, жадность к жизни не оставляет меня? В этом есть что-то, болезненно острое...

Да, друг мой! Годы проходят, оставляя неизгладимый след, ложась тяжелой ношей на сердце, увеличивая седину головы, а морщины лица становятся глубже и сосредоточеннее. Я это наблюдал на других. И на лицах других, как в зеркале, вижу себя. Жить надеждами, мечтами и чаяниями стало чем-то органическим. Прошлое кажется чем-то запутанным и сложным, а будущее туманным и неясным. Строить какие-то планы тоже нелепо. Может быть, нужно плыть подобно песчинке, брошенной на дно океана <...>.

2 марта 1940 г.

<...> Сегодня у нас был совершенно весенний день, полная оттепель. И совершенно замечательна наша бедная северная природа в моменты приближения очень длительной и неуравновешенной весны. Сегодня наблюдал интересный по живописи мотив. Запряженную лошаденку, совсем линялую и какую-то пегую, около очень большого камня, на фоне золотистого сарая. Все это освещено было розовыми лучами вечернего солнца. Мотив совершенно исключительный, так как весь дальний план – это озеро с бугром, покрытым лесом. Весь вид в целом такой мягкий по тону и такой тонкий по отношениям, в силу какой-то совершенно особенной карельской природы, ее туманности и ей одной присущей мягкости.

Но писать еще рано, так как еще очень зябко, а с этюдом просидеть нужно все же пару часов. Пишу, конечно, много и пишу очень реалистично, так как отходить от натуры сейчас мне нельзя. Я так от всего отстал, что всякое отклонение от натуры и бесконтрольная работа может привести к большим неприятностям. Курс, взятый мною, – это только изучение натуры и желание возможно ближе подойти к ней. Конечно, стараюсь не терять живописной основы в вещи, но и это, в конце концов, становится не главным. А главным становится логика, продиктованная натурой.

Стараюсь писать подробно, но, конечно, не сводить к беспринципному натурализму, что мне никогда не было свойственно. На сегодняшний день думаю о Курбе, Милле, но все это больше в головном смысле, душевно что-то другое...

Условия для работы сейчас удовлетворительные, материалы есть, а это самое главное. Мой приятель написал на днях письмо своей жене, которое прочел мне, где он пишет ей довольно откровенно о том, что он ей предлагает устроить свою жизнь независимо от него. Письмо написано с болью, и читается тяжело. Он как-то очень последовательно доказывает ей, что дальнейшая жизнь их немыслима. На меня это произвело тяжелое впечатление, и я, конечно, должен был подумать и о своей жизни, и мне стало не по себе <...>.

З.Н. ЮСТИЦКОЙ

5 апреля 1940 г.

<...> Я часто задумываюсь и удивляюсь, как жизнь изменяет людей, и с недопустимым воображением стараюсь нарисовать себе каждую из вас, изменившуюся и какую-то самостоятельную. Но во всем мне мешают образы вас, те старые, которые живы в моем мозгу и которые назойливо напоминают мне вас маленькими, почти детьми, доверчивыми и мало к жизни приспособленными. Да, теперь вы другие. И многое, очень многое я отдал бы за то, чтобы увидеть вас. Сейчас ночь, темнотой наполнилось все кругом, густейшая темнота плывет вокруг меня, в комнате тишина, и я думаю, что не слишком ли тихо для меня, я напрягаю слух, я хочу уловить шорох жизни, живой ее звук. Я хочу видеть вас сейчас живыми, реальными, а не силиться больным и искаженным воображением, представить себе, где и как вы и что с вами сейчас. На себя и на все связанное со мной смотрю второстепенно. Прошлое, дом, вы детьми как-то слились воедино, все наполнилось чем-то значительным и хорошим, и при воспоминаниях щемит и жалит сердце. Как бы я хотел материально помочь вам, но как и чем? Я жду для себя изменений в лучшую сторону, от этого будет многое зависеть, во всяком случае, это стало уже реальным, и укрепляет мои оставшиеся надежды на изменение и моей жизни....

Г.А. АНИСИМОВОЙ

7 июня 1940 г.

<...> Сегодня пишу тебе с нового места. Вчера я тебе написал открытку с адресом <...>. Сейчас я на Медгоре работаю по специальности в мастерской. Условия работы значительно лучше, чем предыдущие. Материалами совершенно обеспечен (и высылать мне ничего не нужно). Работаю в культурных условиях. Пишу главным образом копии. Пока еще осваиваюсь и на днях напишу тебе более подробное письмо. Здесь я видел очень красивые пейзажи Карелии. С такими чудесными переливами красок, о которых писать трудно. Дни стоят серые, холодные, на душе стало тише и яснее...

Я отправил тебе дополнительную жалобу прокурору. Это очень важно. Мне это составил юрист. Во всяком случае, нужно хлопотать и не бояться неудач, так как я знаю многих, которым было отказано, и все же в конце концов их дело было пересмотрено и решено в их пользу. У меня предчувствие, что дело должно быть в конце концов пересмотрено, и самое естественное, что срок может быть значительно сокращен, но это все дело будущего <...>.

12 июня 1940 г.

<...> Условия, в которых я нахожусь, несравненно лучше предыдущих. Работы очень много, главное копии. Но я, к моему счастью, делаю вещи с хороших образцов: это Руссо, Добиньи и пр. Кроме того, пишу пейзажи, собственно это ширпотреб. Требование к ним относительно строгое, смонтированы они отлично. С материалами у нас благополучно, с кистями также. Чувствую я себя не плохо. Начал осваиваться.

Проезжая, я видел замечательные пейзажи в Карелии. Как странно, что у нас совершенно не отражен Север в живописи, в то время как он столь живописен, что описать трудно в беглом письме. Здесь и архитектура какая-то особенная. О небе, конечно, говорить нельзя, ибо ничего более чарующего я не видел. В эти холодные дни июня, дни, когда выпал снег и было холодно, как поздней осенью. Серебристо-серое небо затученное, напоминало вещи Сальватора Розы, но по насыщенности тона это было что-то еще драматичнее.

Мастерская хорошая. Хорошо оборудованная и есть культурные художники. Когда работаешь по живописи, то и время проходит как-то быстрее...

28 июня 1940 г.

<...> Пишу сейчас я самые разнообразные вещи, от простого ширпотреба до заказных вещей. Нужны мне мелкие щетиновые кисти самого мелкого размера. Как я пишу? Конечно, я изменился, да это и не может быть иначе. Вещи строже и, конечно, ближе к натуре (особенно портреты). Портрет я пишу как раз сейчас очень интересный. Портретов я писал много, и ты вряд ли бы меня узнала в них (конечно, при длительном осмотре, ты бы угадала в них меня). Но все же внешне это нечто совершенно другое. Во-первых, тон у меня стал иным, очень сложным в смесях, так я раньше не писал (ближе к моим темным вещам), но реалистичнее в подлинном смысле этого слова. Но, конечно, экспериментировать я не имею возможности, и приходится ограничиваться жесткими сроками...

Я спокойно смотрю вперед, и меня мало огорчает твое сообщение об отказе прокурора в моей просьбе. Я к этому привык и не очень близко принимаю это к сердцу. Но, тем не менее, я считаю, что нужно обратиться в высшую инстанцию, вплоть до Наркома Юстиции. Я знаю, что если бы мое дело было пересмотрено в моем присутствии – оно было бы прекращено. В свою очередь, я буду писать жалобу и очень обстоятельно. Погода у нас стоит жаркая. Совершенно установилось лето. В мастерской нестерпимая жара. Но ночи прекрасные и прохладные. Ночи белые. Ты их не представляешь, и о них нужно написать самостоятельно...

6 октября 1940 г.

<...> Я сейчас стал спокойным, и моему терпению можно позавидовать. Сегодня выходной день, и я имею возможность спокойно написать тебе, но жаль, что писать не о чем, так однообразно идет моя жизнь. Механика ее очень проста. Систематическое отсчитывание пройденных дней, уходящих в какую-то страшную бездну. Вот и все.

Я читаю сейчас Рамена Роллана. Статьи о современных музыкантах.

Это очень и очень интересная книга. Она шире своего названия. <...> Когда я читал о Моцарте, я был потрясен его жизнерадостностью, которая шла через всю его жизнь, несмотря на те тяжелые и мучительные годы, которые непрерывно сопровождали его короткую жизнь. Как разнообразен путь творческой личности. Я хотел поделиться с тобой об одном художнике. Это о Константине Маковском. Я его плохо смотрел и совершенно равнодушен был к нему. Но мне пришлось работать над одной его вещью, и был совершенно поражен огромностью его дарования. Это какой-то Тьеполо! Я советую тебе специально сходить и посмотреть его. Под несколько чужой нам внешностью кроется огромный талант. Вчера я смотрел хорошую репродукцию с Клода Моне. Вещь воспроизведена средне, но все же дает возможность судить об оригинале. Она написана 70 лет тому назад, но так современна, что просто поражаешься (я под современностью разумею непрекращающийся интерес к художественному произведению).

Бываешь ли ты в музеях? Помни слова Ренуара и никогда не забывай: «Искусству учатся в музеях». Я часто думаю о том, что должно настать время, когда мы будем работать снова вместе. Время идет, а сделано так мало. Но я твердо знаю, что художник не уйдет из жизни, прежде чем не выполнит наложенного на него. Так это всегда было. Так смерть застала столетнего Тициана у мольберта, так она прекращала жизнь молодых дарований, ее законы неумолимы. Искусство вечно. Его роль значительно выше наших представлений о нем <...>.